许如辉与上海流行歌曲

—— 一个人的流行音乐史迹追记

(许文霞)

(《星海音乐学院学报》,2008年第1期,责任编辑 彭莉佳)

(许如辉, 1910-1987)

文 摘: 本文根据最新挖掘出来许如辉写于20世纪30年代的100余首歌曲,13部器乐曲,上海《申报》和播音杂志的密集报道,以及新发现的许如辉珍贵手稿,再度梳理许如辉早期流行歌曲创作历程。内容包括第一首歌是《四时吟》;子夜乐会的来龙去脉;最早自费出版的12首歌;益智社驻社作曲家;写歌曲的同时,创作了《还我河山》,《新胡茄十八拍》,《壮志千秋》等中国民族乐曲和交响乐曲;1935年是许如辉音乐创作的丰盛年;代表作《永别了我的弟弟》有260余位歌手演译,唱遍整个30 年代。

|

章 节

|

| 一、第一支歌是《四时吟》

二、早期播音团子夜乐会

三、最早自费出版的12首歌

四、益智社驻社作曲家

五、作曲之路:古典与流行并举

六、1935是许如辉的丰盛年

七、《永别了我的弟弟》唱遍三十年代

|

………………

2002年夏季,我自加拿大再度回国,寻觅父亲许如辉的音乐作品,首站就是香港。在香港流行歌曲收藏家唐剑鸿先生寓所,平生第一次听到父亲所作、包括《永别了我的弟弟》在内的6支歌,仿佛时光倒流,真是百感交集。抵上海后,埋首图书馆,查阅了以客观公允著称的民国老《申报》[1],以及同时期的音乐和电影刊物。我不仅身临其境感受到歌曲流行之风的掀动,新发现父亲流行音乐佚作近60部(总计百余部);及器乐曲11部。 且进一步确认,父亲的作曲生涯始于1926年歌曲创作。他的歌曲后来之所以流行,是因为无线电产生,电台播音团崛起的缘故。进入30年代后,除了歌曲,父亲还十分活跃于乐曲、戏剧和电影领域。《永别了我的弟弟》至少有260余位歌手演译,唱遍整个30年代,至今余音绕粱,诚为名曲。 离国前夕,又意外在上海旧居发现父亲遗留的大量手稿。确切地说,这批手稿,是一位心底纯洁、淳厚善良的作曲家,慑于皮鞭与棍棒的淫威,历时4年的“文革交代”。尽管是“文革手稿”,现在看来仍相当珍贵。它所记述的年份和事件,涵盖了现代中国音乐史各个阶段。细读父亲文稿,更发觉与我搜索到的历史文献记载不谋而合。历尽磨难的作曲前辈,出于无奈对自己全盘否定的字里行间,传递的恰恰是无法否定的历史真谛!这正是我续写“许如辉与中国早期流行歌曲”的缘由。

一、第一支歌是《四时吟》

父亲(许如辉)谱写的第一支歌曲已查明,是《四时吟》。《四时吟》创作的确切日月不详,年份是1926年,父亲时年16岁。因种种原因,这首歌被搁置了下来,实际推向社会的时间,比他于1929年结集出版的《搁楼上的小姐》、《永别了我的弟弟》、《夜月之歌》等歌曲要晚些。《四时吟》于1934年1月2日,由百代公司灌成唱片,夏佩珍演唱,子夜乐会伴奏。

父亲谱写歌曲的初衷是很单纯的:第一,迎合欧风东渐,中西文化交融之潮流,以大同乐会所学知识,施展音乐才能;第二,摆脱贫困,维持生计。他在自传中写道:

“我在 1926 年春[2 ]参加上海《大同乐会》学习音乐后, 生活一直是依靠我的舅父徐士文的。在自学自修的基础上,开始学习写歌曲,第一首试作叫《四时吟》,仿照“四季春调”的形式,写了春、夏、秋、冬、四段咏景的唱词,配上一段曲调。我拿到《大同乐会》,约几个会员,演奏给郑觐文听,请他帮助指点。郑觐文认为这些东西属“下里巴人”,不能登大雅之堂,并不支持我。

当时我有个想法,这些东西总比那些“哥呀,姐呀”的东西要好些。我还想找个机会出版。但出版要有关系,要有门路。最后我打算自己化钱印成单页的曲谱来公开发行,但又没有钱付印,这件事就搁了下来。”

(许如辉1968 年8月16日手稿)

《四时吟》产生于20年代中期的上海,那时整个中国尚处贫困阶段,军阀混战,社会动荡,百业待兴。而上海却因租界因素,加之濒临沿海的地理优势,经济发展略为超前,并率先接受了西方文明和文化的价值观。西方文化渗透上海最显著的现象,是欧美电影、歌曲、歌舞团、充盈社会。这些令人耳目一新的艺术形式,冲击了市民固有的传统思维模式。许如辉是刚入《大同乐会》的少年,置身于这场社会变更,领略了欧美外来文化的特点,跃跃欲试,想写摩登歌曲(Modern Song ),也就是不同于老式乐歌的一种新式歌曲,但词曲的表现手法,依然是民族化的。如《四时吟》中“咏春”一段:“春季里春花香,红桃艳李柳叶长,佳景宜人多欢畅,蝴蝶儿双双飞舞在粉墙,山青天秀美尽天壤,及时行乐快把春来赏”,就是典型的中国式咏景写意之作。配上民族风味的曲调后,《四时吟》成了许如辉最早创作的一首歌,体现了那个时代的歌曲风格。

今天,重新看待许如辉的《四时吟》,以及同时期产生的其它流行歌曲,不可回避的历史意义显而易见:由于西风日渐,上海社会进步,民营电台崛起,播音团应运而生,民众对歌曲的需求日增,中国作曲家原创歌曲的高潮时代来临了。之前,我国实质意义上的歌曲创作和歌曲的社会普及,基本上势单力薄。

流行歌曲前期的歌曲,一般称为乐歌或学堂乐歌,大部分由填词而成。如乐歌先驱者之一沈工心先生,一生作歌180余首,其中160首并非原创,而是沿袭了日本、欧美民歌填配而成 [3]。学堂乐歌代表人物李叔同先生的《送别》和他大部分作品,也是移植了外国流行歌曲的曲调,再填上自己的歌词制成[4]。曲调是歌曲之本,非原创曲调的填词乐歌,严格意义上来说还不能列为中国歌曲。

学堂乐歌(含原创和填词)一般作于1927年前。因此,《四时吟》是许如辉踏着”学堂乐歌”的末梢而写就的一支歌。《四时吟》等歌曲产生之时,是封闭式学堂乐歌和开放型大众歌曲的分界岭,也是许如辉和同时期作曲家原创歌曲“怒潮般” 涌现的发端之时。许如辉写于30年代的乐评《给现代乐家及歌唱家》,就把他和同时代作曲家创作的大众歌曲,区别于学堂乐歌, 而称之为“新兴乐歌”。[5]

许如辉谱写歌曲之初,未能获得恩师郑觐文支持,幸好舅父们伸出援手,鼓励他尝试,在此不可不提。一位是他的亲舅父,名叫徐士文,号廉夫,精通古文,是位清贫的教书匠。许如辉1922年到上海后,一直住在这位舅父家,所受文学熏陶很深。那时舅父在上海开了一所“敏求小学”,校舍设在八仙桥德顺里,后迁至平济利路(今上海济南路)上。论学堂的规模,相当于私塾,舅父一家依此维生。徐士文舅父没有子女,所以对许如辉极为用心,千方百计关爱他:

“唱词不顺,舅父还帮我修改。我还在舅父那里学会了“音韵”和“反切”,因我舅父是个旧知识分子。”

(许如辉1968 年8月16日手稿)

父亲还有一位舅父,属于远房,名叫钱智修。钱家虽是远亲,但与许家关系渊源。1910年梅子时节,父亲在浙江嵊县老白沙地谢家台门出生。在场张罗一切者,名谢阿娥,正是钱智修的夫人。

远房舅父钱智修,号经宇,并非等闲之辈,而是一位学富五车的翻译家和博古文学家。钱智修毕业于上海复旦公学,与国民政府监察院院长于右任、史学家陈寅袼是同窗。钱智修还是五四新文化运动中的一员干将,任职上海商务印书馆《东方杂志》主编十余年。西学东渐后,钱智修又是最早以译文形式,将“林肯、拿破仑、达尔文、苏格拉蒂”等西方伟人介绍到中国的翻译家之一。钱智修在宣扬西方学术思想之余,捍卫东方传统价值,提倡中西文化调和,写过《功利主义与学术》等重要著述,与陈独秀等学人,有过文坛激烈笔战。《东方杂志》主编,前有杜亚泉,后有胡愈之,间中是钱智修,均是民国社会一时才俊。近年,王元化等文化学者,撰文高度评价了钱智修的学术思想。[6 ]

钱智修家住上海闸北区宝山路,商务印书馆附近。 一.二八淞沪战争(1932年) 以前,父亲常去走动,关系甚为密切。父亲耳濡目染钱家清客满座,高谈阔论的文化气息。钱智修一直告诫许如辉要多读古书、古词。因此,若论对我父亲一生的影响,远房舅父钱智修是更甚于亲舅父徐士文的。上海商务印书馆资料库毁于日军大火后,钱智修奔赴南京,任职国民政府监察院秘书。抗战爆发后,父亲赶到南京,随钱智修一家四口,历尽艰辛,撤退重庆,此是后话了。钱智修以及钱智修圈内的文化硕儒,对父亲音乐思想最终成形之影响力,绝非三言两语可以概括。

自《四时吟》开始,父亲的大部分流行歌曲,民族风味浓烈、鲜明、这与他自小形成的中国古典文化心结,受益于郑觐文的古乐,以及热爱古典文学的两位舅父的调教,不无关系:

“我的爱好是古诗古词(幼时读过旧制小学),而这些爱好诗词的基本观点,是想成个“琴棋诗画”全面发展的人。我读到诗词中的“琴、瑟、筝、琶”,又想到要学古乐。我背诵过佩文韵府(背韵脚),专研过语音反切(切音求韵),因而我写唱词,从不借助于韵脚簿。懂得了韵,写出了词,就懂得如何去作曲。”

(许如辉1966 年7月25日手稿)

虽说父亲传承中国古典文化,但又深受钱智修“中西文化调和”论影响,乐于吸收外来艺术的精髓及内涵,音乐创作走的是一条“中庸之道”,作品不易随时代变迁而消遁。这亦可解释,为什么一位弘扬古乐的“大同乐会”成员,会力排众议,独一无二地走上摩登歌曲创作道路。从父亲早期谱写的歌曲中可发现,他大量吸收了西方音乐的韵律和节奏,代表作有《永别了我的弟弟》。唐剑鸿先生对这首歌的评价是:“调子很西洋,但又是中国风味的”。又如流传甚广,十分动听的电影《生龙活虎》插曲《月夜小曲》,父亲运用了3/4拍子外国圆舞曲曲风。这种作曲风格,一直可延伸到他后期谱写的戏曲音乐之中,如沪剧《茶花女》音乐采用了6/8拍子圆舞曲速;《白鹭》音乐运用了4/4拍子弧步曲(许如辉1966年7月25日手稿);沪剧《陈化成》音乐,更是锣鼓铿锵,充盈了爵士乐味。父亲对30年代的创作环境和气氛是怀念的,对30年代流行音乐风格是驾驭和熟悉的。50 年代,他把英国剧作家王尔德的《温德米尔夫人的扇子》(Lady Wendermier’s Fun)改编成戏曲,搬上舞台,也即风靡上海的沪剧《少奶奶的扇子》。父亲不但是编剧,还是作曲。为了点缀时代背景,他在为“少”剧谱曲时,运用了非常熟悉的30年代流行音乐,还采用了黎锦光先生的唱片音乐《疯狂世界》。诚然,父亲为此付出代价,在后来的文革运动中被毒打得遍体鳞伤。

我对父亲作曲风格的揣摩、分析和归纳,亦在新发现的他的自传手稿《我如何作曲》中得到佐证:

“我的基本工作是作曲,1。中国古典音乐,2。三十年代流行音乐,3。西方爵士音乐,这三种类型的基本音乐常识,是我作曲的全部资本。”

(许如辉1966 年7月25日手稿)

父亲早期歌曲创作深受西方流行音乐影响,既有时代原因,亦有历史踪迹可寻。

20世纪20年代末,音乐、文学、绘画和戏剧等上海文化领域的嬗变,是多方面的。流行歌曲铺天盖地,席卷大地前夜,上海文艺舞台基本上是被“海派京剧”牢牢占据着。翻开上海老《申报》,可感觉到京剧所向披靡,历史上最鼎盛和繁荣时段。不仅“麒麟童(周信芳)、马连良、机关布景、连台本戏”的广告处处可见;《狸猫换太子》、《宏碧缘》等变幻无穷的戏码,亦整版整条地面对读者。那时老牌的高亭和蓓开唱片公司,一般也以出品京调滩簧、大鼓小调、广东音乐、弹词开篇为己任。

流行歌曲悄然以一种平民艺术形态,从京剧等传统文化氛围中夺路而出时,是以飘零过洋的欧美默片奏乐曲、有声歌舞片中的插曲打头阵的。当年拥塞上海市场的外国流行歌曲有《船夫曲》(Volga Board Man )、《风流寡妇》( Merry Widow )等。上海良友和华通书局,以大洋2角竭力推销的歌曲,亦以中英对照的外国歌谱居多。同期,南京路望平街上的大声唱机行,附带销售的商品,正是可搁在“大声唱机”上放送的《璇宫艳史》(My love Parade)、《优哉优哉》( Free and Easy)等欧美电影名曲。 [7]

上海为外商唱片公司瞩目,至少可追溯到1908 年。该年法国派塞(Pathe)唱片公司在上海设立了分支机构。进入20年代后,美国胜利唱片公司(Victor Talking Machine Company)也选择上海为制作中国唱片的基地。[8] 以“当代名歌全归百代”之豪情壮语名播天下的唱片巨擘百代公司,在流行歌曲的出版上,并未拔得头筹;倒是“胜利”、“大中华”等公司,开创了灌制歌曲唱片的新潮流(稍后即有人惊叹“电影歌曲唱片有超过平剧之势”)。

仅数月光景,中国流行音乐就从上海舞厅、电台雀起。由于歌词贴近民众生活,音乐吻合百姓口味,本国流行音乐迅速取代欧美音乐,成为音乐舞台的新宠。许如辉是时年极为活跃的音乐家之一,他在奔波于上海各家影院,为默片现场配乐的同时,积极创作歌曲和音乐。

关于许如辉为默片配乐之事,重庆“大同乐会”刘志坚先生2001年8月1日给我的信中提到:

“您父亲曾在乐会排练之机,与吾辈谈,解放前科技不发达,所演电影,均系无声,仅加字幕,与观众沟通。日后方有有声电影,你父亲多次到数部影剧院配音,均以本人实力拚搏,在社会上以优胜劣败之规律取得成功,实属斯时音乐界之翘楚,确为不过。”

为默片现场奏乐配音,是电影从无声走向有声的重要过度阶段。1929年前, 上海已出现外国影片同场配乐的消息。信手阅读1929年1月9日《申报》,就瞥见电影《安琪儿》广告栏内特别注明:“添聘乐师配奏特别音乐”。我发现第一部国产默片有现场配音消息,刊登在1930年9月25日的《申报》上,片名是《故都春梦》。

许如辉早年创作的流行歌曲,从取名上来看,的确带有当年上海放映的外国默片痕迹,他的创作灵感,是否来自先前为这些默片配过乐? 不妨将他的歌曲与括号内外国片名对照如下:

《快车逃婚》(外国爱情滑稽电影《快车逃婚》);

《女军人之歌》(外国电影《女军人》);

《乡下大姑娘》(外国电影《大姑娘》);

《最后五分钟》(百老汇舞台剧名)等等,不一而足。

(《路柳墙花》,许如辉作词作曲,夏佩珍唱,30年代歌本)

诚然,也有许如辉创作歌曲在先,影片公司选作片名为后的情况。例证是《路柳墙花》。这支写于1928年前后的歌曲,1934年被明星影片公司采为片名。[9]

许如辉在创作流行歌曲和其它乐曲时,除了亲自作词外,凡需配器,一般不假手他人,因为他得天独厚,熟悉三百余种中国乐器:

“我在上海大同乐会时期,熟悉过三百多种古今乐器,除了"笙,竽"两种吹管乐器外(因为我的鼻子从小不通,单靠口腔呼吸,这两种乐器要靠一呼一吸发音,我没有这个条件学),其它乐器性能我都懂得,懂得使用和懂得演奏,因此配起曲来,也就非常熟练.”

(许如辉1966 年7月25日手稿)

许如辉更从外国歌曲在上海流行之道中深谙:歌曲单经广播和舞厅唱奏是不够的,唯有灌制唱片和出版歌集,才能保证歌曲广为流行和自己的收益。他从作第一支歌《四时吟》时,备尝“无钱寸步难行”的艰辛,觉察到问题的症结,朝着唱片和出版两大目标努力。

二、 早期播音团子夜乐会

《四时吟》写好后,无法传播,父亲没有气馁,在大同乐会学习音乐和创作歌曲的同时,着手组建乐团。他感到只有拥有一支乐团, 加上一群歌手,才能使作品推向社会。子夜乐会国乐团及时成立,是父亲许如辉的歌曲和器乐曲迅速流行于市的重要原因。

子夜乐会成立于1929年,前身是“子夜社”(应在1929年前,许如辉在民营电台初始播音时,以该社之名),稍后有“子夜歌会”,间中还成立过“寒声”歌咏社。子夜乐会是父亲以“许嘂”之名注册成立的。这个“嘂”字,是个文言文,今人已不常用了。1981年5月,他曾对我解释过“嘂”字的意义:“嘂在古时候是壎的别名。壎分大小两种。大的叫嘂,小的叫埙”。古壎的音色深幽、 古朴, 父亲是近代音乐史上有记载的第一位复活古壎的演奏家,由郑觐文一手栽培而成,取“嘂”为别名,足见他对“古壎”的联想和偏爱。

关于“子夜乐会”的来龙去脉,我曾在“许如辉与中国早期流行歌曲”文内作过阐述 [10],现将新近挖掘出来、许如辉手稿中有关“子夜乐会”部分,补充如下:

“1929年,我为了自己想谋发展,人还在上海‘大同乐会’学习音乐时,办起了这个‘子夜乐会’,目的要想出版歌曲,灌制唱片,得到收入,以维生活。在当时的吕班路蒲柏坊136号设立这个组织。在这段时间,主要帮助我一起搞的,有“大同”的会员许光毅、朱景化二人。他们帮我腾写曲谱,编排歌集。

‘子夜乐会’(先叫子夜社)是我单独搞的,更没有什么人在背后支撑于我。在当时挂这些牌子也没有什么登记不登记。当时我住的范围属于法租界,法巡捕房派人来‘子夜’了解过,查阅过我的作品,后来只是要我写好作品先送审,再送印,临走要了四块钱,后来也没理采这件事,这些都是真实情况。

但歌曲写了,当时又推广不出去,后来想立个名义到各民营电台去广播,这样就想着用‘子夜’的名义来推广这些歌曲。当时用‘子夜’的名称是这样的:在1929--1932年这段时间,上海的夜生活非常泛滥,特别是舞厅盛行,有的甚至通宵开业,这些歌曲又在各舞厅采用,奏唱,大部分时间都在‘子夜’时刻,因而我把它定名为‘子夜歌曲’。

那时在电台播唱流行歌曲的,什么社,什么社,名称很多。黎锦晖的叫‘明月社’,我就来个‘子夜社’,约集一些业余爱好歌唱者,有江曼莉、余静、包庸珍等参加播唱。所不同的是,我是采用民族音乐的,别的是用西洋音乐的。我与黎锦晖派所不同的,他用西乐,我用中乐。

我在现在的重庆南路蒲柏坊136 号和现在的西藏南路敏村12号,先后挂起过‘子夜乐会’的牌子。”

(许如辉1968 年8月16日,1969年元旦手稿)

从上述文字可见,父亲是先制作了一批歌曲,为推广歌曲,才成立子夜乐会。他在1927和1928年间已创作了许多歌曲。子夜乐会一直设在上海法租界内,史料记载,最早是重庆南路(原吕班路)蒲柏坊136号,后因乐团规模扩大,场地不敷使用,数度搬迁。先移到同一弄堂内4号,又搬到西藏南路(原敏体尼荫路)66号,后入西藏南路敏村12号,1935年8月迁入方浜桥寿昌里7号。1937年8月,“子夜乐会”结束。

子夜乐会早期成员有许光毅和朱景化,协助许如辉写谱制版,出版《子夜歌曲》;中期成员有朱燧、张仲翔、钱冬秀、林坚、李肃、张沅耀、黄液、林泉、黄度、朱亦然等20余人:中后期鼎盛时段,为了《新胡茄十八拍》( 许如辉作曲, 1935年)的公开演奏,子夜乐会朝64人大乐队编制发展。

30年代有关许如辉主理子夜乐会的消息,是密集而大量的。据不完全统计,单上海《申报》1933到1937的5年时间里,就发现了39篇。子夜乐会除了在民营电台为歌曲和音乐伴奏外,活动内容非常多元。如为电影和话剧配乐,为各种舞会、游艺会、全国运动会、赈灾筹款专场演奏等。

父亲在1981年5月对我谈话中还提到:“电影配音,许多是由子夜乐会配的”。子夜乐会究竟为多少影片公司配乐,还是未知数,但无疑是明星公司有声电影的专有乐队。作曲家张昊生前告诉我,明星公司拍《女权》(许如辉作曲)时,影片中有一个镜头是他指挥一支乐队。《女权》中出现的这支乐队,有很大可能是子夜乐会。

下面采撷子夜乐会为上海合组电台首次播音等消息:

“子夜乐会”今晚播音

“子夜乐会”系本埠音乐家许吕吕所组织,社员有夏佩珍、包庸珍、许梅妃、姚子君、金燕诸女士以及朱燧等。许君为联络感情起见,特于星期六下午三时至四时,商借合组电台(1180)周率作为第一次播音,兹探得其精彩节目如下:1.朱燧扬琴独奏 2.许如辉琵琶,古琴独奏,同时尚有夏佩珍等歌唱最新歌曲如《田家乐》、《四时吟》、《悲歌》、《马上快婿》、《快车逃婚》、《燕子歌》等数十首歌曲。闻夏佩珍自生平以来破天荒第一次,诚不可多得之良机也。以上各曲,皆系该会许如辉君所制。

(《申报》,播音,1933年12月2日)

本埠子夜乐会自入夏以来,对于会务进行仍未间断。每周播音亦于下月起仍继续播送。最近该会主持许如辉氏、主任张沅耀君协力进行。筹划,扩充。并于十六日晚七时召开全体大会,由许如辉主席,计到会会员黄液、林泉、黄度、朱亦然等二十余人,决议参加救济水灾游艺大会,征求会员及新会所等议案多件,刻已开始练习,由张沅耀主持,并已商请电影明星参加歌唱云。

(《申报》,播音,1935 年8月19日)

除合组电台外,子夜乐会还在敦本、友联、永生、李树德堂等电台播过音。截至1934年10月,上海民营电台至少有36家,并非所有电台在报上刊登播音消息,“子夜乐会”实际活动情况,应远比报载繁忙。而早期播音情况,由于当年报刊没有及时跟进而仍待挖掘。

子夜乐会关注社会, 深入社会的一个重要的实例是:1935年8月27日,参加了上海市各界筹赈水灾游艺大会。下为《申报》大幅广告:

(《子夜乐会》赈灾演出,上海《申报》,1935年8月27日)

“子夜乐会”节目

(一)华夏之风(全体合奏)许如辉作。(二)离别了姑娘(黄韵女士唱)同上。(三)古渡扁舟(独奏古瑟)同上。(四)霓赏曲(全体合奏)作者佚名。(五)卖油条(周璇女士唱)许如辉作。(六)淮阴平楚(琵琶独奏)。(七)搁楼上的小姐(汪曼杰女士唱)。(八)四时吟(夏佩珍女士唱)。(九)下琼楼(顾兰君女士唱)明星公司《翡翠马》电影歌曲。(十)浔阳夜月(全体合奏)。

(《申报》,播音,1935 年8月27 日)

赈灾游艺大会结束后,《申报》又于8月30日报道了子夜乐会27日的演出情况:

许如辉主办之“子夜乐会”于前晚(27日)参加新世界水灾游艺大会。所到该会全体乐员,济明星歌星等30 余人。夏佩珍、顾兰君、汪曼杰等女士演唱。该会出版之《子夜周歌》颇得会场人士之佳评。且以纯粹之国乐参加伴奏,尤属难得。闻是晚该会许君特印《子夜歌集》一千册,当晚分送各界。并将歌词刊载。其中观众持册赏曲,无不喜形于色。闻该会已于即日起迁法租界方浜桥寿昌里七号新址照常办公。又该会即将第三次征求会员大会,希爱好乐歌同志注意。

(《申报》,播音,1935 年8月 )

下面一条消息,是子夜乐会将参加盛大的“上海明星歌咏夜”演出:

明星歌咏夜,14日夜,在市中心区体育馆,举行破天荒的“明星歌咏夜”,领队胡蝶女士……,名曲近20首。明星新片《翡翠马》,《春之花》,《兄弟行》,《情书》等之主题歌及插曲,亦均选入。乐队请许如辉先生领导子夜乐会伴奏。

(《申报》,1935年10月12日)

子夜乐会亦积极投身抗日救亡运动。1937年4月23日上海《申报》,刊登了子夜乐会为明星新片《梦里乾坤》配乐消息。那年,日寇已入侵华北,战火逼近上海,步履艰难的明星影片公司程步高导演的《梦里乾坤》,制作接近尾声。许如辉是该片作曲,还为影片谱写了一支雄壮、进行曲式样的《凯旋歌》,钱博作词,谈瑛、李丽莲、姚萍、谢添等演员与上海大夏大学歌咏团60人联合演唱,子夜乐会配乐,苏州吴平音乐团协奏。《凯旋歌》无论词曲,都是一首优秀的抗日雄壮歌曲,流传很广:“男儿生来不怕死,为国驰躯上战场”,曲式采用了4/4拍子,壮重肃穆,慷慨激昂。

子夜乐会除了为歌星伴曲外,时常在电台和舞台,以古乐器演奏许如辉的流行乐曲《路柳墙花》、《摩登女郎》、《夜月之歌》等。此外还演奏了许如辉创作的大量器乐曲,如《古渡扁舟》、《华夏之风》、《还我河山》、《锦绣乾坤》、《壮志千秋》等。这些民乐曲目,后面会再提到,属于许如辉早期重要的音乐作品。

子夜乐会随着上海的沦陷,许如辉的离沪赴渝而结束,但未全部消失,部分团员,如朱景化、张仲翔、钱冬秀等,也去了重庆,后来成为许如辉郑玉荪主持的重庆大同乐会中国国乐团的骨干。

时过境迁,今日重温子夜乐会,它在中国音乐史上留下了如下足迹:首先,具规模,具专业水准。由于条件所限,大多数播音团只有2到3位乐手;但子夜乐会是朝64人大乐队编制发展、演奏民族交响乐为宏愿的乐团。许如辉在30 年代欲创建大规模编制的乐队, 实属难能可贵。 且子夜乐会不单为流行歌曲伴奏,还演奏民族交响乐曲。其二,适者生存,市场调节,但又是一个深入社会,参与社会,回馈社会,不求回报的音乐团体。仅从民国老《申报》报道所见,子夜乐会在30年代参与了大量赈灾募捐义务演出。联想当今不少公办音乐团体纷纷寻求改革,其实就是七十年前子夜乐会走的路子:充分调动主观能动性,灵活多变、民办乐团的运转模式。其三,历时十年,成绩斐然。办一个乐团是不容易的,子夜乐会并非一帆风顺,困难时,许如辉把自己的收入悉数投入,使之运转,做到了为弘扬国乐,普及音乐,不遗余力,最终因战乱而中止。其四,内部团结,绝少绯闻。当年报刊对子夜乐会的介绍,非常爱护、 正面,未见煽情、小道消息。在那播音团层出不穷,平均每月涌出十家,旋即又如流星般消失的年代,由于许如辉的凝聚力,子夜乐会成为30年代上海流行乐坛中保持不倒地位的团体之一。

三、最早自费出版的12首歌

30年代前后,许如辉的歌曲除了被收录到《摩登歌曲》、《大戏考》、《电影新歌曲》、《当代名歌选:永别了我的弟弟》 [11] 等大量音乐书刊中外。许如辉自己也出版过歌曲集,如《搁楼上的小姐》、《子夜唱集》和《子夜周歌》。《搁楼上的小姐》是许如辉最早自费结集出版的歌曲集,时间是1929年,由上海四马路望平街上的北新书局代为出版。北新书局时值开张4周年,正大举扩展业务。《搁楼上的小姐》内含的12支歌曲,亦在许如辉手稿中发现:

“写了《四时吟》后,我又写了几段歌曲,先是《搁楼上的小姐》和《夜月之歌》、《路柳墙花》,再后来又开始写《卖油条》和 《永别了我的弟弟》等歌曲。

在我所写的歌曲中,不是每一支歌曲都受到欢迎的。后来在电台中所点唱的,在我的那些歌曲里,慢慢集中到《卖油条》、《永别了我的弟弟》和《搁楼上的小姐》这几首曲子。当时还没有出版,大家只是争抄了这些曲子,在那里唱着奏着。

我把过去已写过的,和当时新写出的曲谱,编成一本歌曲集,叫《搁楼上的小姐》。这个集子里收集了《夜月之歌》、《卖笑者》、《田家乐》、《永别了我的弟弟》、《村姑姑》、《这回事情太稀奇》、《永远亲爱》、《月下女郎》、《放在心头》、《摩登女郎》、《重返故乡》、《搁楼上的小姐》等十二首歌曲,汇订成册,自费印成,托当时的北新书局代为发行。”

(许如辉1968 年 8月16日, 1969年元旦手稿)

歌曲能否流行?有多重原因。词曲家的旋律和词义是最重要的,而歌手如何演释?嗓音和台风,以及乐队的编配和效果等,也不可漠视。从父亲上述回忆中可见:《卖油条》、《永别了我的弟弟》和《搁楼上的小姐》,早在1929年前就在上海流传开了,均由当年最著名的播音歌星江曼莉歌唱。感情真挚、歌喉甜美的江曼莉,是诠释许如辉歌曲最成功的歌星,她的成名作就是《永别了我的弟弟》。江曼莉的声腔和音质,是早期为数不多,以艺术化唱法处理通俗歌曲的歌手。香港和新加坡的歌迷们,一直追捧她的歌唱,至今对她赞口不绝。如新加坡唱片收藏家许梦麒先生评点曰:“早期歌星歌唱时,未脱孩子气。但江曼莉属于成熟型歌手,音质很好,唱得不错。此外,李丽莲、薛玲仙也唱得可以。”

30年代之上海都市,风情万种,文艺繁荣,与此相关的研究成果,已大量见诸海内外文学家、史学家、哲学家、社会学家的笔端,唯独音乐学方面的史论,寥若星辰,且很长一个时期以“贬损”为主。客观看待30年代上海之繁华景象,如果不提音乐和歌舞界的贡献,实在失之偏颇。缺乏莺歌燕舞的萦绕和点缀,很难想像30年代的上海,还能称得上是引领潮流的“摩登都市、东方巴黎”。

历史上开上海社交舞风之先的地方,叫“海派茶舞场”,起步较早的有嫦娥、巴黎和大东3家 [12]。稍后有大中华舞厅、欧美歌舞团茶舞会、月宫饭店跳舞场等。名闻遐迩的静安寺百乐门大舞厅之出现,已是1932年后的事了。这些舞厅的经营模式,均以“影星加盟、提倡国货、中西歌舞、放映国片、演奏粤曲、交朋结友”为号召力。由此可见,粤剧和广东音乐,一度很风靡上海。因为广东人是最早乘船登陆上海的移民群落。而“海派茶舞场”的适时出现,亦成了流行音乐、流行歌手和流行乐团崛起的土壤之一。且形势比人强,歌舞发展锐不可挡,作曲家变得大有可为起来。父亲回忆彼时创作心境,在“文革交代”中写道:

“当时的时代背景,是处于帝国主义的奴化教育之下,又是资本主义极其泛滥的形势之下,处在醉生梦死的时代背景里而出笼的。我的作品也就象商品一样,求新求快,向舞厅、电台这两方面去推行。主要目的从而扩大影响,达到当时社会的舆论支持,以期达到我的最终目的,搞出版,灌唱片。”

(许如辉1968 年8月16日手稿)

让流行歌曲成为一盘产业,其实中外使然。远在19世纪,美国就把流行音乐看成一门文化产业了,纽约联合广场的周围,挤满了大批极具商业头脑的音乐出版家和机构。与当代如出一辙,音乐经纪人的目光,专门瞄准那些有潜力的作曲家和歌手,因为挖掘一首能流行的歌曲,就是日后财源滚滚的保证。那时的纽约人,毫不客气地将繁忙、吆喝、琴瑟声不断的音乐交易市场,比喻为“罐头铁锅巷”(Tin Pan Alley)。[13] 直到1928年,“罐头铁锅巷”的提法,才被好莱坞的音乐锋芒盖过。[14] 而“罐头铁锅巷”的平实说法,时至今日仍被学者撩拨,成为研究流行音乐开创阶段的代名词和切入点,丝毫无损流行音乐贴近民众的历史定位。“罐头铁锅巷”百年后的今天,一切有过之而不及。美国已成了流行歌曲最大的制作地,并进一步和商业利益挂钩,音响制品已不局限于英语国家的发行,而是全球无孔不入。美国本土人士亦已把流行歌曲与巧克力、酒类和保险业相提并论,视为日常生活的一部分。[15] 打开北美城市电台,可搜索到十来个频道,专门播放百听不厌的流行歌曲,包括不同时期的经典名曲。当然不是由歌手在电台吟唱,这样的成本太高了,而是放的唱片。我不由感叹:中国城乡电台,何时才能摒弃陈旧观念, 恢复流行歌曲专门频道,尽显历史上各个时期的经典作品?

回头再看许如辉,他的歌曲之所以能流行,有市场,诚如国际流行乐坛学者西蒙.富利斯(Simon Frith )所言:流行的原因是因为从我们身边夺去的人性等物,以一种商品的形式,又回到我们身边来了。[16]

许如辉创作虽然“求新求快”,名字随着歌曲不断见著民国报端,但他的创作态度又是严谨的,并誓志不逾地坚守民族音乐创作阵地:

“我写的歌曲,有拒毒的,有为贫苦鸣不平的,也有爱情的。当时一般电台播送歌曲是采用西洋乐器,我是提倡民族音乐的。”

(许如辉1968 年2 月26日手稿)

由于许如辉的歌曲在电台夜以继日的播出,遂引起唱片公司的注意,蓓开、丽声、胜利、百代等公司相继灌制过他的歌曲唱片。许如辉记下了任光为灌制唱片找上门,两位音乐家首次见面的详情:

“约在 1931 年,[17] 当时的英商百代公司的录音部主任任光,来到“子夜”找我,要把《永别了我的弟弟》灌成唱片。我们互谈互议中,又知道他也是嵊县人,说来还是同乡,再一谈,还有些很远的亲戚关系。这样我才开始打开了出路。在“百代”公司,先后灌制了好多张唱片, 有《永别了我的弟弟》、《卖油条》、《夜月之歌》、《永远亲爱》、和《路柳墙花》等唱片。后来唱片决定发行后,我先后收入过好几笔稿费,最高的150元,最低的100元,按照作品质量议订。后来改为签订合同,抽版税。这些所得报酬,也是我出版《子夜周歌》的费用和生活费用。”

(许如辉1968 年 8 月16日手稿)

从许如辉的手稿中可见,发行一张优质唱片的报酬是150元,这在当年是个不小的数目,只要灌制2 到3 张歌曲唱片,作曲家就有足够财力添置一架外国名牌钢琴。如1935 年某日报载:“上海南京路二十号谋得利洋行,耐听纳耳钢琴疯狂大减价,洋350元”。

30年代初期,1 块钱币的市值是多少呢?1 元钱可以换成120个铜板,150 元就是1万8千个铜板。1 个铜板可以买一副香喷喷的大饼油条,7 个铜板可以买两份报纸(见聂耳《卖报歌》)。这样计算下来:倘若币制稳定,作曲家每餐奢侈地吃两副大饼油条,每日3 餐,只要灌一张唱片,就够他吃上10 年大饼油条,温饱绝对不成问题。父亲回忆唱片发行后,有余钱可支配了:“那位始终帮助我成长的舅父,我也帮助一些生活费用。住在(浙江)新昌的父亲、母亲,也才开始有了瞻养。” 而灌制唱片的大部分收入,都变成他运作子夜乐会和出版《子夜周歌》的经费。

早在父亲谱写第一支歌《四时吟》时,他就想能印成单页发行,以扩大社会影响。后来他真朝这个目标努力了,也就是《子夜周歌》(每周推出一首歌)的出版, 共有7 期,时间是1935 年5 至6 月间。创刊号是《卖油条》。后来的专辑分别是《离别了姑娘》(第2 期)。《路柳墙花》(第3 期)。《四时吟》(第4 期)。《我当初认识你》(第5期)。《回忆慈母曲》(第6 期)和《缝穷婆》(第7 期)。《缝穷婆》写好后,没有出过铅印本,只有油印本。[18]

下面是1935 年5 月10 日和11日,《申报》上发布的两则《子夜周歌》出版消息:

本埠法租界敏体尼阴路敏村六十六号“子夜乐会”自出版子夜周歌以来,颇得爱好歌唱者热烈欢迎。创刊号《卖油条》业于本月5 号问世。第二期《离别了姑娘》准于12 号出版。试阅者请付邮8分(本外埠一律), 内容歌词动听,五线简谱工尺司谱齐备。兹闻长期订阅者甚为踊跃。备有目录,函索即寄。

播音消息:本埠法租界敏体尼阴路敏村六十六号“子夜乐会”自出版《子夜周歌》第一期《卖油条》以来,颇得爱好歌唱者之热烈欢迎。兹悉第二期《离别了姑娘》准于本星期日(12 日)正式出版。试阅附邮 6 分,立即赠阅一份(外埠 7 分)。最近该会主办许如辉君著作《还我河山》一曲,为全体国乐合奏,亦定于本星期日(12 日)二时三刻至三时三刻在敦本电台播送。同时请江曼莉小姐歌唱云。

值得一提的是,1935 年8 月27 日,上海新世界举办“水灾游艺大会”,父亲率领子夜乐会和众影星歌星演出之际,特地赶印了《子夜歌集》一千册,免费分送各界,观众“持册赏曲,无不喜形于色……”。今人可以想像,当年那场救灾游艺会,舞台上下溶为一体,音乐与民众打成一片,场面一定非常热闹和温馨。今人也可窥见,30 年代的许如辉和其他艺术家们,身处创作自由的环境,面临机会均等的挑战,写作心情一定愉悦舒畅。这大概也可以解答现代人不断思索的一个问题:为什么 30 年代文化艺术如此璀璨?

四、益智社驻社作曲家

大众歌曲在上海流行的最重要原因,是民营无线电台和播音团(非歌舞团)的蓬勃兴起。惜时下多数学人还没有发觉。从音乐传播学的角度来看,我国早期播音团历史贡献非凡。流行歌坛乐手韦骏老先生,以他的亲历,强调了这点:“与明月歌舞团同时推动三四十年代上海流行歌坛,而且较之影响还大得多的, 是当年的一些民营商业电台以及为电台播音的一大批歌咏社。” [19] 早期歌星严斐女士在她近年出版的自传中,也持同样观点。

电台和播音团不仅催谷了歌曲的流行,电台和播音团还扶助了唱片业的发展,不经无线电和播音团的远播,很难想像歌曲唱片可以爬上销售榜的顶峰。

回顾上海较早期的电台播音团,除了许如辉的“子夜社”外,还有主持人不详的“艺化社” [20],金氏兄弟的“益智社”和马陋芬的“妙音团”等。许如辉和马陋芬都是作曲家,他们自组乐团,推出作品,受到社会关注,是顺理成章的。而“益智社”也是一个颇值得研究的团体,它在播音界的地位同样不容忽视,可惜史书鲜有记载。

益智社设在上海老城厢翁家弄24号,主持人是音乐爱好者金铭石和金佩鱼兄弟,驻社作曲家是我父亲许如辉。

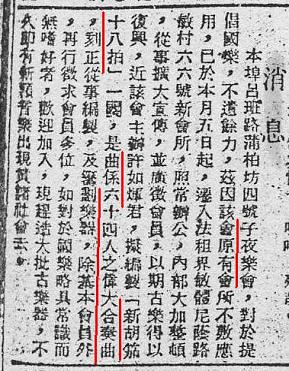

(上海《申报》“益智社”消息,1933年11月12日)

金氏兄弟的角色,严斐书中称之为“穴头”,以现代观念,有点类似“音乐经纪人”身份。金氏兄弟极具音乐鉴赏力,兼有灵活的商业头脑,因此他俩可说是中国最早出现的音乐经纪人,且有自己的播音团,一度经营得相当成功,方法值得探讨。金氏兄弟酷爱音乐,出手阔绰,当年圈内有名。金佩鱼还是上海乐坛第一位拥有私家车的。金氏兄弟聘请许如辉为益智社驻社作曲家,实为明智之举,唯此才可以不断播出他们的新歌。稍后,金氏兄弟还有大动作,与严华也合作过一阵。而许如辉的不少歌曲,如《国耻歌》、《思君词》、《忍字歌》、《阿弥陀佛》、《黄袋袋》等,正是他任益智社驻社作曲家期间推出的。许如辉何年进入益智社尚待考证,但离开益智社的时间是1934 年元月中旬。

1933 年12月10日《申报》上,有一则益智社消息:

益智社假座合组电台播音。该社为音乐家金铭石、金佩鱼昆仲所主办,有著名男女社员,有音乐家许如辉先生作曲,是业余音乐家研究音乐歌舞集团,其歌曲之新颖,曼妙之音乐,久负盛名,极受本埠之欢迎。该社总务主任王君永祥尊翁世富先生,适于今日为五秩大庆,故该社同人等于本日下午2时半至4时,作一盛大之播音集合,以资恭祝而志纪念,兹探得精采节目如下:

小小画眉鸟(江曼莉),放在心头(汪淡淡),月下女郎(余静),我当初认识你(江曼莉),节俭歌(王以蓉),国耻歌(汪淡淡),永远亲爱(余静),女军人歌(江曼莉),埙独奏(许如辉先生)。

许如辉欲离开上海远游,益智社又在1934年元旦同一天内, 假座永生、 合组、友联电台欢送。社长金佩鱼特地作了《纪别如辉》,以表惜别。时日其余播音歌曲,均为许如辉所制:

业余团益智社播音。本市业余团益智社,为因该社许如辉君离沪远游,故于今日下午四时,假座永生播音二小时以表欢送,并有电影明星夏佩珍女士亦参加盛会。再该社团被友谊情商,特于今日上午十时起,假座合组,下午二时半至四时至,假座友联电台。兹探得在永生电台播送之节目如下:(1)湘江浪忆我君,(2)田家乐、四时吟(夏佩珍小姐)(3)恭贺新禧、卖笑者(江曼莉小姐),(4)夜月之歌、黄袋袋(汪淡淡小姐),(5) 永远亲爱、纪别如辉(余静小姐)。尚有自编歌曲数十首,于是日完全播送,惟纪别如辉一歌,系该社社长金佩鱼先生所编,以赠许君。

(《申报》,播音,1934 年 1 月1日)

“益智社”除了在电台播出特别节目欢送许如辉外,还于1934年1月14日在社内举行了欢送大会:

“益智社”之欢送会

西门翁家弄益智社音乐舞蹈组,昨日( 14 )为该社制曲家许如辉君远游发起欢送大会。下午二时,在该社大礼堂举行。开会如仪,由社长金铭石主席致辞,次由金佩鱼,王文祥,及来宾丁悚等演说。继余兴由该社社员如汪曼莉,汪淡淡,余静,及朱,曹,叶,金,许,林诸君,并有来宾严华,严斐,欧阳飞莉,洪颂硐等参加表演歌舞,滑稽,口技,魔术等节目。与会者百余人莫不鼓掌称善,末由许君致谢词,六时许始散会。

(《申报》,播音,1934 年1 月16 日)

当年流行歌坛成员间的关系甚为融洽,湖南姑娘欧阳飞莉是戏剧家欧阳予倩的侄女,丁悚和严华原先是明月社骨干,丁悚还是上海蓓开唱片公司的创办人之一,他们都是我父亲的朋友。严华经常在电台演唱父亲的歌曲,如《离别了姑娘》、《永远亲爱》等。严斐是严华的妹妹,父亲的歌曲《这回事情太稀奇》,就是她灌制的,唱得委婉动听。 2004年春天,我给严斐女士寄去了《这回事情太稀奇》唱片录音,令她惊喜不已。听后,她在越洋电话中忆及:

“《这回事情太稀奇》唱片录音,听来是我哥哥严华报告的(开场白)。现在回想起来,每次录音时,你父亲就会出现,前前后后地忙,因为要把住质量关,有时还要修改。从前在电台录音时,有两间房子,中间用玻璃隔开。我们录音时, 歌迷就在另一间静静地看着、听着、很有礼貌。你父亲和金佩鱼经常在一起,他和严华也常聚在一起。严华当时正在学作曲,处练手阶段。”

从益智社欢送制曲家许如辉君远游的大会规模来看,许如辉为该社写曲,已有一段日子,他在上海流行歌坛的影响,显而易见。许如辉勤劳耕耘多年,潇洒地暂时告别上海音乐界,云游四方去了,时间为1934 年元月中旬,不过24岁而已。尽管许如辉去远游了,报上依然有他的消息,他的歌曲通过电台播送、继续在城乡旷野里回荡。[21]

许如辉于1934 年元月离开了益智社。同年4月,金佩鱼掷下重金,接办了严华的新华歌剧社,仍由严华艺术指导。7月18日起,金佩鱼大手笔在报上刊登广告:新华歌剧社在上海新光大戏院歌舞演出,共4场,严华、周璇、严斐、 白虹等20余位明星载歌载舞。而中国最早的播音歌星江曼莉,作为特约嘉宾,登台客串了一曲《永别了我的弟弟》,很受欢迎,尽显上海老牌歌星特色。

新华歌剧社并没有朝“歌剧”发展,歌舞表演也没能在上海舞台持久;次年元月,新华歌剧社在金城大戏院又公演了 4 场;演出后不久,终因经营成本过于高企,金佩鱼结束了与严华的合作。随后,金氏兄弟又率江曼莉、顾鸿等歌星,赴湖北巡回演出。1935 年下半年,全体班底从内地回沪,不再有什么举动,名噪一时的益智社,就这样在上海消声匿迹了。是什么原因使“金氏昆仲”彻底隐退?照说无线电播音团正兴旺发达,他们仍可有所作为。金氏兄弟后来不知所终。

许如辉也非真正引退,遨游一番后,大多数时间埋首创作,他的名字再度在上海老《申报》露面,是1934 年10月2日,他在友联电台古乐独奏。

1934 年年底,《申报》刊登了许如辉词曲的《路柳墙花》歌词,为他来年繁忙的音乐活动暖身。

五、作曲之路:古典与流行并举

作为流行歌曲词曲家之一,许如辉的音乐创作颇具独特性,他是唯一“古典与流行并举”的作曲家。早在30 年代制作流行歌曲的同时,他就谱写了大量民族器乐曲,并在电台和舞台公开演出。今已发现的作品有:《子夜进行曲》、《幼稚院进行曲》、《赏春曲》、《杯酒高歌》、《华夏之风》、《孤楼忆昔》、《古渡扁舟》、《锦绣乾坤》、《还我河山》、《壮志千秋》和《新胡笳十八拍》……等。这些作品由许如辉独奏,或以子夜乐会合奏的形式推出。加上许如辉40年代在重庆创作的《大同之声》、《欢迎乐章》、《伯仲曲》、《凯旋乐章》、《大同乐》、《寒夜闻柝》、《忆别》、《原野牧歌》、《哀乐》(为张曙追悼会而作)、《国家典礼乐章》等民乐曲,以及他后半生创作的《为奴隶的母亲》、《陈化成》等百余部民族风格浓烈的戏曲音乐,父亲许如辉无愧乎是一位成绩卓著的中国民族音乐家,其次才是流行乐坛的词曲家。

其实,20世纪30 年代的许如辉,已是社会认可的国乐家。创作之余,继续他的演奏家生涯。他频繁参与上海大同乐会《东方大乐》和《春江花月夜》等曲目演出,还在上海电台和舞台上,公开独奏古埙、古筝、古瑟、古琴、洞箫、琵琶等器乐,其中不乏演奏自己的作品。如许如辉1934 年10月2日在上海友联电台古乐独奏时,5部中的3 部,是他作曲的:一部是古埙演译流行曲,另两部是古乐器演奏器乐曲:

特别节目

友联(八八O):许如辉古乐独奏,下午四时至五时:

(1).古琴独奏(梅花三弄)

(2).洞箫独奏(孤楼忆昔)(许如辉作)

(3).古埙独奏(夜月之歌)(许如辉作)

(4).琵琶独奏(十面埋伏)

(5).古瑟独奏(古渡扁舟)(许如辉作)

(《申报》,播音,1934 年 10月 2 日)

1935年3月31日,《子夜乐会》在电台国乐演奏,历时1个小时,曲目7支,其中《赏春曲》、《孤楼忆昔》、《古渡扁舟》是许如辉所作:

友联台(八八O ): 子夜乐会国乐上午十时半至十一时半

赏春曲(合奏)、霓裳曲(合奏)、妆台秋思(古埙独奏)、十面埋伏(琵琶独奏)、孤楼忆昔(合奏)、浔阳夜月(合奏)、古渡扁舟(大瑟 独奏)。

(《申报》,播音,1935 年3 月31 日)

下面一则消息,是1935年5月12日,许如辉国乐新作《还我河山》 在敦本电台实况演奏:

子夜乐会:敦本(800)2时3刻至3时3刻:

孤楼忆昔(前奏曲),田家乐(古乐伴奏,江曼莉小姐),卖笑者(古乐伴奏,江曼莉小姐),关山月(古琴独奏,许如辉先生),离别了姑娘(古乐伴奏,江曼莉小姐),月下女郎(古乐伴奏,江曼莉小姐),还我河山(许如辉先生最新著作,全体古乐合奏)。

(《申报》,播音,1935 年 5月12 日)

特别在1935年内,许如辉完成了大型合奏曲《新胡笳十八拍》和中国交响乐曲《壮志千秋》。

(上海《申报》,1935年4月11日)

本埠吕班路蒲柏坊 4 号子夜乐会对于提倡国乐,不遗余力。兹因该会原有会所不敷应用,已于本月 5 日起,迁入法租界敏体尼荫路敏村 66 号新会所,照常办公,内部大加整理, 从事扩大宣传,并广征会员,以期古乐得以复兴,近该会主办许如辉君拟编制《新胡茄十八拍》一曲,是曲系 64 人之伟大合奏曲。刻正从事编制,及筹划乐器。除基本会员外,再征求会员多位。如对于国乐略具常识而无嗜好者,欢迎加入,现赶制大批古乐器,不久即有新颖音乐出现诸社会云。

(《申报》,播音消息,1935 年4 月11 日)

《新胡茄十八拍》是部气势磅礴的大作品,被称为“伟大的合奏曲”,许如辉写于1935年4月,并筹备由64 人的大乐队来演奏,为此还赶制了大批古乐器。足见许如辉自30年代起就为普及平民音乐、弘扬民族音乐而尽心尽力。

同年,许如辉又完成了中国交响乐曲《壮志千秋》,并在10 月间举办的“全国运动会游艺大会”上,由子夜乐会公开演奏。报载“曲子极为雄壮”,可惜曲谱尚未找到,但从他后期创作、相当成功的戏曲悲壮音乐《陈化成》的风格追溯,《壮志千秋》料必古典铿锵,荡气回肠。

谱写中国民族交响乐曲,其实是父亲一生最倾心要做的事。遗憾的是,1949年后他再也无机会写了。 49年后,父亲沉潜在上海戏曲界,虽说戏曲音乐佳作不少,但60 和80 年代,他私底下多次对友人感喟:“我的才能没有得到发挥”。以父亲深厚的中国古典音乐功底,无论对他个人,抑或对发展祖国民族音乐事业而言,损失难道不小吗?

六、1935是许如辉的丰盛年

1935 年是许如辉音乐活动和音乐创作的丰盛年。

这一年,许如辉的名字频频在报刊出现,他主理的乐团和作品消息,单上海《申报》上就发现60 余条,包括“子夜乐会”消息30 条,歌曲刊登18 条,演唱消息8条,新编器乐曲消息 6 条,电影音乐1条,话剧音乐1 条,以及电影广告若干条。他的歌曲被许多播音团选唱着,平均每天约8、9 次,有时高达17 到18 次。前面一个章节“作曲之路:古典与流行并举”中列举的一些重要的民乐曲,都是在1935 年间完成的。

从元月开始,许如辉领导的“子夜歌会”和“寒声”歌咏社,频繁出现在广播电台、电影公司、赈灾游艺大会、全国运动会和各种歌舞大会上。其它播音团和歌咏社,既唱他的旧作,也唱他的新歌,如《雁儿太可怜》、《棉纱线》、《大家想一番》、《寒窗夜织》、《弯弯月》、《下琼楼》、《病中友》、《打碎玉栏杆》、《兄弟行》、《茶山情歌》等。许如辉辅导民众音乐活动也很繁忙:

本埠法租界方浜桥寿昌里七号子夜乐会,自迁入以来,内部刷新,更见精神。连日进行工作,极感兴奋。该会近因各方要求,加入者众,如夏佩珍女士等均已次第加入。该会特组歌唱会,并征求歌唱人材,由主办许如辉亲自教授新兴歌曲。备有简章,函索即寄。兹闻该会扩大起见,特推定分组负责人员,不日即将开始分组谈话。并规定歌唱时间及敦请歌唱专家协助办理事宜。闻该会新定星期歌唱会,均系免费。且由该会供给曲谱及指导,惟须经过许君审查合格后,始得加入云。

(《申报》,1935 年9 月3日)

(电影《兄弟行》程步高导演,许如辉作曲,胡蝶主演,1936)

这年,许如辉还谱写了《翡翠马》、《兄弟行》和《劫后桃花》等电影音乐,胡蝶、顾兰君主演。他还教授电影演员歌唱,带领他们参加“明星歌咏夜” 和“全国运动会游艺大会”演出,每天的活动日程排得满满的。下面是1935 年10月14日报载,许如辉将率明星公司演员参加“全国运动会游艺大会”(18日)的消息,内列大部分作品是他所作:

(第六界全国运动会开幕式,上海,1935年10月14日)

“子夜乐会”许如辉君近为明星影片公司之请,编著歌曲十余支,并教授该公司女明星学唱,预备出席全运会,招待各地选手。游艺会登台歌唱日期已排定十八日夜,其节目有国乐合奏(锦绣乾坤),顾兰君(下琼楼),顾梅君(缝穷婆),袁绍美(船娘曲),舒锈文(雁儿太可怜),黄耐霜(棉纱线),朱秋痕(莫非野花香),叶秋心(青春误),严月娴(春之花), 徐来(洋化青年,征求女朋友),顾兰君,顾梅君合唱(弯弯月),胡蝶(病中友,打碎玉栏杆),全体明星合唱“兄弟行”,以上如“青春误”,“打碎玉栏杆”,“春之花”,“兄弟行”诸曲,均为该公司开拍电影曲。届时,许如辉领导“子夜乐会”全体会员古乐伴奏。

并该会新编中国交响曲《壮志千秋》亦于同时演奏。该曲极为雄壮激昂。

(《申报》,播音消息,1935 年10 月14 日)

( 胡蝶,三十年代演唱了不少许如辉的电影歌曲)

同年4 月,许如辉完成《新胡茄十八拍》后,积极筹备 64 人大乐队演奏。子夜乐会已有 34 人,通过报刊再招募 30 名:

本埠“子夜乐会”均系海上正式商学份子所组成。近迁入方浜桥寿昌里新会所后,对于内容积极充实。全体会员同努力国乐外,并组国乐宣传队,并征集同志三十人,一切费用免收,并由该会供给器乐谱乐。闻前该乐会许如辉君制《新胡笳十八拍》因人数关系,未能充分练习,刻自全体会员参加外,即日起开始征求新会员。凡爱好国乐,而有相当常识者,一律欢迎。全体乐器已收集六十余种。连日工作,均极兴奋。如收藏家或制乐者有相当历史之乐器出让,该会亦甚欢迎云。再该会征求星期歌唱会会员,加入者已有陈法、张似瑾等女士。闻该会为提拔新人才计,决继续征求(不收费用)。该会为提倡国乐之首创,提倡国乐极见成效。爱好同志幸勿错失良机云。

(《申报》,播音消息,1935 年9 月12日)

此外,许如辉为明星公司话剧《月儿弯弯》谱写了多首插曲和配乐[22]。10月26日,话剧公演于新光大戏院时,他又亲率子夜乐会现场伴奏。《申报》刊有大幅《月儿弯弯》广告:“注意,本剧有插曲多首,由胡蝶、严月娴、顾梅君诸女士主唱。并商请许如辉先生领导子夜乐会乐队伴奏,谨请注意。”

1935 年9月10日,入夜,许如辉坐在法租界子夜乐会新址,写就了一篇评论文章《给现代乐家及歌唱家》,并于年底发表于《歌星画报》。当年歌曲评论文章很少,他的乐评颇体现30年代上海播音界的欢腾特色,摘登如下:

“自从无线电输入中国后,在新兴乐歌中,又产生了一支宣传特效的生力军。关于乐歌的效力,很多地方给社会接触着,欣赏着。现代的歌星乐家,似怒潮般在产生出来,但是有特色的人才还是很少,我们要生出播音的地位,全体歌唱家乐家不论任何集团舞台播音团等大众场所均须严密地自省,那时候才会把社会的前进随着乐歌声中努力地发展,这也是新兴音乐决不可误的工作呢!”[23]

1935年,许如辉被誉为上海著名流行歌曲作曲家。

30年代早期歌曲作曲家,除了黎锦晖、许如辉外,还有任光、高天栖、严工上、聂耳、马陋芬等人士。最后,许如辉与黎锦晖列在一起,成为引导歌曲流行潮流的著名作曲家。这个结论,可从1935 年上海《歌星画报》报道中看出。黎锦晖在流行歌坛的地位不容置疑。而许如辉到1935 年为止,也推出大批歌曲,其中不乏名曲,深受上海市民欢迎,具有一定知名度,在上海流行歌坛的地位迅速提升。1935年8月和10月,许如辉被上海《歌星画报》两次列为著名作曲家之一:

(上海《申报》“歌星画报”消息,1935年8月26日)

老西门外歌星画报社并附刊已故名作曲家聂耳先生,及著名作曲家黎锦晖许如辉诸先生精心杰构,最新名贵歌曲十余首,均属未经它处发表者,极为名贵,大洋2角。[24]

(《申报》,电音一束,上海,1935 年 8月26 日)

歌星画报第三册,聂耳先生遗作“伤兵歌”,任光安娥之“半斤油面”。许如辉之“乡下大姑娘”,黎锦晖之“无冕的皇帝”。如划时代的作曲家聂耳先生遗作“梅娘曲”,“伤兵歌”,名作曲家黎锦晖、许如辉诸先生更多精心杰构,异常名贵,每册5分。[25]

(《申报》,电音一束,上海,1935 年 10 月4日)

当年经营播音杂志非常艰难,找不到广告赞助就无法维持,故播音刊物极为稀少。《歌星画报》虽然只出版了四期,但内容非常丰富。相比大多数播音刊物只登歌曲,《歌星画报》却是歌曲、歌星、词曲家、乐坛评论一网打尽,包罗万象,属于比较权威的刊物。该刊把许如辉与黎锦晖相提并论,绝非空穴来风。主编宋友梅、虞嘉麟等先生,是根据1935年上海民众的口碑和流行乐坛的实际情况而落笔的。同时也证明,父亲生前所言:“当时社会上写流行歌曲有名的有两个人,‘黎锦晖、许如辉’,市民是把我们的名字相提并论的” ,并非虚言。

现在分析看来,30 年代上海流行乐坛,许如辉能崛起,他的影响力主要是在播音界和电影界。

要让歌曲流行,作品必须有独特风格。西方著名学者盖伯特.贝克德(Gilbert Becaud)曾对流行乐坛提出一番忠告:“永远不要追逐时尚,想置身时尚是绝大的错误。当你追逐时尚,其实已远抛于时尚之后(You must never follow fashions ! To be "in fashion" is a great error. When you follow a fashion, you're already behind it . )[26]。解读盖伯特的忠告,也就是:不要随波逐流,要树立自己的流派。

反观许如辉的歌曲,的确有他的风格,除旋律流畅动听外,大量歌曲的词义释放出一种“爱(Love)“。这是一种广义的爱,关怀的爱。爱是永恒的主题。流行歌曲研究者已发现,爱是最容易感染听众的歌曲元素。爱在许如辉歌曲中无处不在:亲情(《永别了我的弟弟》、《回忆慈母曲》)、友情(《听说你病了》)、乡情(《重返故乡》)、爱情(《离别了姑娘》)……等,都是一种爱。又因为许如辉的大部分歌曲亲撰歌词,所以词曲的风格较易一致。 许如辉的歌曲还有一个特点,前奏曲很长,让听众慢慢地进入歌义境界,如《俭德歌》、《这回事情太稀奇》等。许如辉成为30年代流行音乐重要流派之一,是顺理成章的。

(电影《金钢钻》、徐欣夫编导,许如辉作曲,顾兰君唱“下琼楼”《申报》1936/6/19)

进入1936 年后,许如辉的音乐活动注重在电影公司。他为明星厂制作的电影音乐相继公演:《金钢钻》、《女权》、《桃李争艳》、《劫后桃花》、《清明时节》、《生龙活虎》、《梦里乾坤》;为吉星厂写了《年年明月夜》音乐;为王元龙、王次龙的《大地》音乐设计。这些电影里的新歌,如《下琼楼》、《村姑乐》等,很快出现在《申报》、《电影新歌曲》等报刊中。同年7月,许如辉与黎明晖、顾兰君等明星演出队,赴苏州歌舞表演,带去的曲目,大部分是他新谱的,如《桃花之歌》和《弯弯月》等。

1936年4月4日,《申报》刊出大幅广告:卡尔登影戏院开映吉星影片公司新片《年年明月夜》,编剧左明,导演吴文超,作曲许如辉,主演姜曦田方。宣传文字中还特别介绍:“全部音响採用纯粹国乐, 片中採茶歌美妙动听”。 父亲为《年年明月夜》谱写的《採茶歌》和《茶山情歌》,收录在30年代不同版本的“电影新歌”中。近年,山东艺术学院孙继南教授注意到:《聂耳全集》里提到,聂耳也谱过《採茶歌》和《茶山情歌》,但词作者“佚名”,作品发表在1941年《新音乐》第三卷第三期“聂耳先生遗作六首”中。细心的孙教授把聂耳和我提供的父亲许如辉作品两相对照,发觉曲谱不同,但歌词竟大同小异。聂耳作品中的“佚名”词者 ,正是我父亲。为什么聂耳用父亲的两首歌词,再去谱一次曲?这段史实颇有梳理的必要。

这一年,父亲还为虫声社田汉编剧的舞台剧《号角》谱写了两支歌:

子夜乐会许如辉君近为虫声社《号角》剧本编就舞台歌曲两支,已由该社油印分发,凡欲索取者,可迳函北站界路永庆里 11号虫声总社即寄云。

(《申报》,播音消息,1936 年4 月1 日)

1937年5月,许如辉涉足戏剧界,为王君达、王美玉主理,通俗话剧团的《武则天》谱曲,写了《佛门怨》和《齐天乐》两首歌。该年5月22 日的《申报》上,刊有《武则天》演出广告:“歌曲伴奏,国乐家许如辉”字样 [27]。同年,他还为通俗话剧《刁刘氏》,《吴松与潘金莲》谱过曲,作过现场伴奏。演员有汪优游(本名汪仲贤,中国早期话剧运动元老级人物之一)、王雪艳等。

30 年代,许如辉的名字最后一次出现在《申报》上,是1937 年6 月23日,介绍他的电影新歌《凯旋歌》。

七七芦沟桥事变当日,明星影片公司参加了上海市中心体育场的集会表演。他们在台上搭出模拟的《梦里乾坤》拍摄现场;54位男女演员手拿“充实国防、收复失地”等小旗,配上“雷声暴雨”伫立“大雨”之中,高唱雄壮战歌;导演张石川站在移动车上,驰过台上,作指挥拍片状。这台充满激情的抗日爱国节目,获得全场观众热烈掌声[28]。台上所唱的雄壮战歌,显然就是电影《梦里乾坤》里的主题歌《凯旋歌》。

当代作曲家刘炽,生前为一部图书所写的序言中, 提到了这支《凯旋歌》

“我咿呀学语时,就是30年代很多音乐前辈的大作教育了我,培养了我,引我走上了音乐道路。我已78岁了,可是60年前的那些好歌,那些电影歌曲,现在我还背得精熟,张口就唱,一唱到底,这就是音乐的魅力。

《凯旋歌》虽出现于梦境,却唱出了现实生活中青年们的出路, 抒发抗敌男儿的壮志,胜利凯歌的快乐。” [29]

七、《永别了我的弟弟》唱遍三十年代

相比5年前撰写“许如辉与中国早期流行歌曲”时,父亲的歌曲一首也没有听过,今非同日可语了。我已收集到父亲所写、30年代出品的40 余首唱片歌曲,包括当时社会公认的三大名曲《搁楼上的小姐》、《永别了我的弟弟》和〈卖油条》。以及他在30年代中期谱写的一批歌曲,如《雁儿太可怜》、《劫后桃花》、《月夜小曲》、《缝穷婆》、《棉纱线》、《桃花之歌》、《兄弟行》、《凯旋歌》等。父亲流行歌曲的创作高峰期在30年代,他的三大名曲几乎天天在电台里播放,有时一天达5 到 6次。他的新作歌曲一投入社会,就迅速在歌手间传唱着。《永别了我的弟弟》是其中最突出的一支歌,唱遍整个30年地代,无愧为许如辉的经典流行名曲 。[30]

(《永别了我的弟弟》唱片封面,30年代 )

何谓经典?也即“具有原创性的特殊贡献和在社会上产生了持久深远的影响”。何谓流行?著名流行音乐学者西蒙.富利斯认为,是“一种跨越等级和区域界限的现象,其成功秘诀是不引起任何人反感 ( popularity meant, by definition,something that crossed class and regional boundaries; the secret of success was to offend nobody)。” [31]

《永别了我的弟弟》堪为经典流行歌曲,正因为它具有经典应有的两大特点“原创性和社会影响”。

其一,《永别了我的弟弟》的原创风格

不同于一般流行乐曲强调的是节奏,《永别了我的弟弟》非常旋律化和抒情化,缓慢而流畅,优美而动听,灌制的唱片占满了正反两面。该歌的曲式亦富特色,音调在低、高两个区间来回滑动,主旋律荡漾其中,编织出一段令人难忘的乐章。大多数早期流行歌曲表现的是欢快和明朗,《永别了我的弟弟》恰充满了惆怅和压抑,当年即被乐评家归入“悲凄”一类 [32]。一首悲恸的歌曲竟会流传几十年,曲调独特是最根本的因素。

法国学者安东尼.汉宁(Antoine Hennion)认为:“一支歌曲真正的音乐是隐藏在旋律后面,它使歌曲赋有实意(The real music of the song hides behind the melody and gives it its meaning )。”[33]

许如辉根据痛失手足的自身经历,经艺术升华而成的《永别了我的弟弟》,歌词朴实无华,简单明了,符合流行歌曲的创作原则:歌曲由词和音乐组成,词作者不是诗人,歌词也不能作诗歌来看待,, 特, 定的词对应于特定的曲,如此而已,而非其它。此外,歌曲也是一种叙述故事的形式,一般只有3 分钟时间让你把故事说完。为使听众在短时间内听明白你的故事、铭记心中,歌词绝对不可拗口。[34]

《永别了我的弟弟》道出了民国社会底层人物的心声,撩拨了普罗大众的怜悯之情。我父亲记忆,20 年代末,该歌在民营电台播出后,旋即为各阶层妇孺老少所喜爱,点播此歌、私下传抄者,十分踊跃。说明一支歌在旋律和内容上同时取胜,就注定会广泛地流传起来。《永别了我的弟弟》响彻整个30年代,它的流行程, 度不但超越了许如辉的其它歌曲,也因此曲问世早而超越了同时代许多歌曲。《永别了我的弟弟》亦证明许如辉所制歌曲,的确是有倾向性的:“我写的歌曲,有拒毒的,有为贫苦鸣不平的……”。

其二,《永别了我的弟弟》的社会影响

《永别了我的弟弟》持久深远的社会影响,拟从歌曲诞生后流行的时间长短,社会反响的深度和广度,在电台、舞台上引昂高歌情况,被多少歌手和播音团选唱,以及各种艺术形态的改编史来分析。

歌手是一支歌曲的首位代言人,《永别了我的弟弟》20年代末在上海问世时,由江曼莉首唱。江曼莉得天独后的柔和嗓音,运用自如的声腔,二度创造后,把歌曲诠释得声情并茂,真切感人。后来,她的外号就成了“永别了我的弟弟”,每次埠内外登台,《永别了我的弟弟》是她的保留节目。

继江曼莉之后,余静、汪淡淡、周璇、严斐、姚莉、仓隐秋、张素贞、文津、朱福宝、陈竞芳、游泳、胡瑛、黄韵、曼英、包雪雪等260余位男女歌手唱过这首歌。这个统计数字还是保守的,只是搜索了1933 年《申报, , , , 》, 零星“播音”消息,以及1934年10月到1937年7月为止的《申报》播音节目栏内,唱过该首歌的歌手名册。早期的歌唱情况,因报章未及时跟进,还是未知数。

而30年代几乎所有的播音团,如妙音团、新华社、玫瑰团、曼社、上海无线电社等,都唱过《永别了我的弟弟》。大多数新成立的播音团,也会在开播伊始,选择《永别了我的弟弟》,作为打响知名度的主唱节目之一。如1934年的星光和菊社;1935年的丽芳和凤鸣社;1936 年的月光、麒麟、明社、大沪社和上海联合合唱队;1937年的业余, 歌剧社和“清音社等等,不胜枚举。

除了电台播音外,当年舞台歌舞表演或游艺会上,《永别了我的弟弟》几乎成了必唱节目。这些舞台演出,有盈利性的,也有赈灾募捐性的。如金佩鱼和严华领导的新华歌剧社在新光(1934年7月)和金城大戏院(1935年元月)两次盛大演出;被上海儿童播音竞赛大会采为比赛曲目之一(1935年4月6日);大东跳舞场以姚莉演唱该歌为筹码的报刊广告(1935 年9月6日);上海电影界赈灾游艺大会上,周璇演唱了这支歌(1935年10月6日);上海民营无线电播音大会选曲等(1935年10月19日)。

《永别了我的弟弟》还一度被上海和其它城市中小学列为必唱校歌,所以该歌在校园里流传很广,被视为儿童歌曲。如1935年4月6日至9日举办的“上海市儿童播音竞赛大会”,规模很大,获得各界热烈呼应和赞助,竞赛舞台堆满了银, 盾银杯, , , 、儿童食物、金笔玩具等物。播音竞赛分歌唱、音乐、演讲、钢琴和京剧部。决赛节目极为精采,仅举几例,以飨读者:一位8岁的小朋友演讲“小学生应当怎样地救国”;一位11岁的稚童唱京剧《空城计》;一位13岁的小女孩大谈“怎么做个新女性”。歌唱部则有3位儿童选唱《永别了我的弟弟》,年龄从10岁到14岁。但也有一位13岁女童唱的是《搁楼上的小姐》( 该歌可说是上海开埠后最早产生的一首描述都市生活的摩登歌曲,当年被乐评家归为“警世”歌曲,电台里亦天天都唱这首歌。我已听过江曼莉灌制的唱片,旋律很有特色,所以小朋友和市民会喜欢。至于有争议的词义部分,依安东尼., 汉宁:“词义应根据当时的特定社会环境和当年大众关注的问题”的研究原则,今日仍应认可的)。

30年代的上海,各种名目的成年歌曲大赛,此起彼落,热闹非凡。如1935年10月19日,贵州路湖社举办过“上海民营无线电赈灾游艺播音大会”。其中一档节目,由16位海, , 上著名歌星会串。间中又有3位歌手诠释许如辉的作品:杨琼演唱《永别了我的弟弟》,江曼莉歌唱《卖油条》,戴萍吟唱《搁楼上的小姐》。

1935年9月,《永别了我的弟弟》还被及时社的邢俊明先生改编成独幕歌剧,马翎导演,仓隐秋、胡珊主演,在“国货世界水灾赈济会”上演出。邢俊明先生是30年代编故事大王,为电台编写过广播话剧《名伶之死》和《牺牲》,以及评弹《六月雪》。邢先生把许如辉的名曲舞台化、情节化、戏剧化,说明《永别了我的弟弟》传递的歌意,深入了寻常百姓家。

邢先生的《永别了我的弟弟》歌剧剧情,也编得富有想象,颇有情趣:某大学毕业生赋闲在家,以写稿为生。一日,忽觉悟,抛离父母弟妹,投身革命洪流,去到江西南昌。后因交友不慎,成为政治犯。及后,母亲被捕,弟弟害病,既没钱请医,又无钱赎药,急得姐姐在家呼天号地,手足无措,到了半夜,眼看弟弟沉病永别。[35]

此外,许如辉的另一支歌曲《离别了姑娘》,两年后也被蓓蕾歌舞团改编成歌舞剧。[36]

转眼到了193, , 6年8月,日本虎视, 中原,上, 海局势严峻,雄壮歌曲兴起。设在汉口路115号的“自强歌泳社”,推出新歌《呼声》。为普及起见,赠送300份。市民只要附邮半分,即可索得。《呼声》歌词雄壮,由音乐家高歌所作,调寄的则是许如辉的《永别了我的弟弟》 [37]。可见《永别了我的弟弟》旋律,亦为音乐家所喜爱。

《永别了我的弟弟》灌制唱片的细节,父亲1981年5月作过回忆:

“《永别了我的弟弟》在灌制唱片时,是著名戏剧家安娥的开场白,百代唱片公司录音部主任、音乐家任光亲自弹的钢琴,由当年的歌星江曼莉女士演唱的, , , 。电台里天天都唱这支歌,还出版过《子夜唱集》。”

&nb, sp; 从唱片母板中听来,安娥的开场白仅剩下报的歌名,但饱蘸真情,确实道出与亲人永别的味道,令人动容。父亲所说“电台里天天都唱这支歌”,一点也不假,我在《申报》上还查到,1934年11月4日,电台唱了6, 次《永, , 别了我的弟弟》。

《永别了我的弟弟》30年代在上海最后一次播歌,是1937年7月18日。此后,电台日渐沉寂。从流行时间长度来考量,《永别了我的弟弟》唱遍了整个30年代,若算上20年代,前后历时10年;加上至, 少260余位歌手吟唱,该歌无疑是30年代经典名曲之一。一斑窥全,30年代歌曲的流行规模,绝非今日歌曲可比拟。那时的民众守住收音机听歌的迷恋程度,也绝非今日歌迷可相提并论。“30年代流行歌曲”已成了一种艺术品牌,它是空前绝后的。历史只会惊人地相似,但不会重复。因此,辉煌的30年代流行歌曲,只属于中国历史上那个特定时期。

<, P> 任何艺术的兴衰,必定和彼时经济发达与否相关 [38]。以“报酬”为参照点,也可看出30年代流行歌曲由低到高,再回落的走势:它始于20年代后期,斯时许如辉在电台播歌分文不取,属义务性质,主要是扩大影响:进入30年代后,歌曲的社会流行,日趋高涨,1934和1935年达到颠峰,歌星在电台唱一档节目的报酬是8元,平均每天能唱3档以上;进入1936年后,歌咏社团开始整顿缩编,播音业回落,但仍能维持。此时主要原因是经济萧条,商业广告大幅减少。商家觉得承包播音团借歌献佛,让民众购买商品的可能性不大,遂放弃了这种推销方法;到1937年后期,日寇入侵, ,国难, 当头,文艺凋零,有的歌手几个星期也唱不到8块,民营电台关门大吉,播音团如大厦倾倒,辉煌一时的30年代流行歌,曲盛极而衰。

顺便一提:30年代后期救亡歌曲(一般称雄壮歌曲,或国防歌曲)兴起时,流行歌曲照唱无误,声势依然强大,并没有出现“救亡歌曲出现,将靡靡之音压下去”的情况。而且,大多数流行歌曲是清纯、健康的。救亡歌曲高潮到1937年8月为止。8月13日,上海被炸,局势日趋严峻,日寇从上海门户吴淞口步步逼近市区,军民浴血奋战,一切娱乐活动停止。此时的《申报》,裁剪版面,播音消息中断,代之以《各机关防空设备要领》等文章,配合抗日。1937年11月16日,上海沦陷,全市从此陷入黑暗。到了年底,连《申报》亦在炮火中消失了(再度复刊是1938年10月10日),上海成了没有新闻的城市,遑论播音团与摩登歌曲。

关于《永别了我的弟弟》后继情况,唐剑鸿先生提供,该歌40年代在上海被唐棣重新填词了,歌名是《千里思故乡》;许梦麒先生披露,40年代梁萍灌制的《千里盼知音》, , 唱片,曲调与《永别了我的弟弟》完全一样。许先生还发现:30年代许多歌曲,在40年代被重新填词后出版(这亦是很值得研究考证的,课题);《永别了我的弟弟》传到香港后,被改编成广东音乐流行过一阵;上海王渭山先生告诉我:50年代初,在上海还能听到《永别了我的弟弟》旋律。他一度收集到许如辉的歌曲百余首,后毁于文革。台湾资深影人张英先生认为《永别了我的弟弟》是支名曲,还流行到台, 湾地区,后来黄梅调兴起,才随国语老歌退出坊间。……。

结 语

流行音乐(含歌曲)被纳入音乐学研究范畴,世界各国均走过一条漫长道路。第一届流行音乐国际学术讨论会,是1981年6月,才在荷兰首都阿姆斯特丹召开的。[39] 百余年来,几乎所有流行歌曲制作者均未刻意在音乐史上寻求地位,倒是他们的作品一经推出,便引起社会反响。流行音乐的强大市场需求,它在民, , 众中的经久弥而现象,音乐史上究竟成功与否,时间已证明了一切。愈来愈多的传统或古典音乐家,亦开始反思:流行音乐为何能常盛不衰?帕瓦罗蒂与席琳迪安之古典与流行同台献歌,也早已不算新鲜事了。

在梳理许如辉30年代流行音乐创作历程时,还带出不少迷惑之处。例如明星影片公司1937年元月出品的有声片《压岁钱》,共有7首歌。贺绿汀先生制作了4首 [40],那么另外3首《笼中鸟》、《年年如意》、《火山风光》,又是谁作的曲呢?[41] 为明星影片作过曲的许如辉、王枫、张曙先生,都有可能写过这些歌。诸如此类的悬案很多。而且,30年代有许多音乐人写歌,产生了一大批歌曲。只要潜心, 挖掘,这些作曲者编织的中国时代曲的流光溢彩,终将一览无余地, 呈现在我们面前。

“许如辉与上海流行歌曲”,因1937年抗战爆发,许如辉离开上海而结束。 一个人的流行音乐编年史,初步整理到此了!

(原载广东《星海音乐学院学报》,2008年第1期,责任编辑 彭莉佳)

参考文献与注释

[ 1 ]。 上海《申报》:20年代部分报纸,1929 年元旦至1937年年底全部报纸,上海图书馆近代文献馆。

[ 2 ]。 许如辉1925年进上海大同乐会后,郑觐文让他学吹埙。1926年开始参加大同乐会演出,担任击鼓、吹埙、弹筝等。同年, 又开始了歌曲创作。

[ 3 ]。 沈洽:“中国近代音乐的蓝筚开山者”,《中国近现代音乐家传》,向延生主编,中国艺术研究院音乐研究所编,春风文艺出版社,沈阳,1994年,第1卷,第1至12页。

[ 4 ]。 孙继南:“艺苑高名传四海”,《中国近现代音乐家传》,向延生主编,中国艺术研究院音乐研究所编,春风文艺出版社,沈阳,1994年,第1卷,第 58 至 69页。

[ 5 ]。 许如辉:“给现代乐家及歌唱家”,《歌星画报》,宋友梅、虞嘉麟等主编,上海,1935年, 第 4 期,第 8页。

[ 6 ]。 王元化:“杜亚泉与东西文化问题论战”,《 杜亚泉文存》,许纪霖,田建业编,上海教育出版社,2003年5月,第1至21页。

[ 7 ]。《璇宫艳史》等外国歌曲在上海推销情况,详见《申报》1930 年 10 月 2 日。

[ 8 ]。 Pekka Gronow:“The Record Industry Comes to the Orient“, 《Ethnomusicology》 ,Vol. 25, , No. 2, 1981, pp. 251 - 284.

[ 9 ]。 程季华主编:《中国电影发展史》,中国电影出版社,北京,第 1 卷,1963年,第 545 页。

[10]。 许文霞:“我的父亲许如辉与中国早期流行歌曲“,《中国音乐学》,中国艺术 研究院音乐研究所编,北京,2002 年第 1 期,第 63 至 77 页。

[11]。 黄奇智编著:《时代曲的流光岁月》,三联书店(香港)有限公司,香港,2000 年 11 月,第 12页。

[12]。 《申报》,广告,上海,1929 年 11 月14 日。

[13]。《New Standard Encyclopedia》,Standard Educational Corporation,Chicago,US, Vol。13,1990, p。484。

[14]。 Simon Frith :“The Industrialization of Popular Music “,《 Popular Music and Communication》 ( 2nd edn. ),James Lull ( ed。 ), SAGE Publication,London, 1992, pp. 49 – 68。

[15]。 Peter Gammond:《The Oxford Companion to Popular Music》,Oxford University Press, Oxford,,New York,US,1991, p。 467。

[16]。 同[14], p.50。

[17]。 与任光初次见面日期,许如辉此处记为“约 1931 年“,另处记为“1930 年”。

[18]。《缝穷婆》为许如辉中期作品, 共写有两个版本。第一版歌谱刊登于《子夜周歌》1935年第7辑,《歌星画报》1935年第2期等处。百代唱片公司1936年4月29日灌制的唱片, 是第二个版本,由江曼莉演唱。此歌无论旋律或歌唱,很有特色。

[19]。 郑德仁:“上海——中国流行音乐的摇篮”,载《上海老歌名典》,陈钢等主编,上海辞书出版社,上海,2002 年4 月,第 394 页。

[20]。 艺化社是上海较早期播音团之一,后解散。见《申报》播音消息,上海,1936 年 5 月19 日。

[21]。 许如辉远游期间,他的歌曲依然在电台余音绕粱,详见《申报》播音消息,上海,1934 年元月21 和 27日,2月2日,3月3 日等。

[22]。 许如辉自传手稿。

[23]。 同 [5]。

[24]。《申报》,电音一束,上海,1935 年 8月26 日。

[25]。《申报》,电音一束,上海,1935 年 10 月4日。

[26]。 Antoine Hennion:“The Production of Success:an Anti - Musicology of the Pop Song”,《Popular Music》,No。 3,1983, pp.159 – 193。

[27]。《申报》,广告,上海,1937 年 5 月 22日。

[28]。 刘思平:《张石川从影记》,中国电影出版社,北京,2000年5月,第169至170页。

[29 ]。 刘炽:“序言”,《中国早期歌曲精选》,陈一萍编,中国电影出版社, 北京,

2000年1月,序言页。

[30]。 许文霞:“许如辉与名曲《永别了我的弟弟》”,《上海滩》,上海,2003年,第 3 期,第 60 至 61页。

[31]。 同 [14],p. 58。

[32]。 沈上达编:《新上海名歌唱词汇编》,国光书店,上海,1937 年 2 月。

[33],[ 34]。同 [26],p.163。

[35]。《申报》,播音消息,上海,1935 年 9月5日。

[36]。《申报》,播音消息,上海,1937 年7 月19日。

[37]。《申报》,播音消息,上海,1936 年 8 月 21日。

[38]。 Jean - Pierre Vignolle:“Mixing Genres and Reaching the Public: The Production of Popular Music”,《 Social Science Information》,SAGE,London and Beverly Hills,Vol. 19,No.1,1980,pp. 79 – 105。

[39]。 Philip Tagg:“Analysing Popular Music:Theory, Method and Practice”, 《 Popular Music》,Richard Middleton and David Horu (eds.),Vol. 2,Theory and Method,Cambridge,CUP,1982, p. 39。

[40]。 求索:“贺绿汀早期的电影音乐创作”,载《论贺绿汀》,姜瑞芝主编,上海音乐出版社,上海,1995 年,第126 页。

[41]。《申报》,电影消息,上海,1937 年1月30日。

(本文写作过程中,承蒙英国Stirling大学博士生陈峙维先生协助,提供十余篇西方流行音乐论述作参考,特致谢忱。)

——————

[相关阅读]:

。许文霞:我的父亲许如辉与中国早期流行歌曲

, , , , 》, 零星“播音”消息,以及1934年10月到1937年7月为止的《申报》播音节目栏内,唱过该首歌的歌手名册。早期的歌唱情况,因报章未及时跟进,还是未知数。

而30年代几乎所有的播音团,如妙音团、新华社、玫瑰团、曼社、上海无线电社等,都唱过《永别了我的弟弟》。大多数新成立的播音团,也会在开播伊始,选择《永别了我的弟弟》,作为打响知名度的主唱节目之一。如1934年的星光和菊社;1935年的丽芳和凤鸣社;1936 年的月光、麒麟、明社、大沪社和上海联合合唱队;1937年的业余, 歌剧社和“清音社等等,不胜枚举。

除了电台播音外,当年舞台歌舞表演或游艺会上,《永别了我的弟弟》几乎成了必唱节目。这些舞台演出,有盈利性的,也有赈灾募捐性的。如金佩鱼和严华领导的新华歌剧社在新光(1934年7月)和金城大戏院(1935年元月)两次盛大演出;被上海儿童播音竞赛大会采为比赛曲目之一(1935年4月6日);大东跳舞场以姚莉演唱该歌为筹码的报刊广告(1935 年9月6日);上海电影界赈灾游艺大会上,周璇演唱了这支歌(1935年10月6日);上海民营无线电播音大会选曲等(1935年10月19日)。

《永别了我的弟弟》还一度被上海和其它城市中小学列为必唱校歌,所以该歌在校园里流传很广,被视为儿童歌曲。如1935年4月6日至9日举办的“上海市儿童播音竞赛大会”,规模很大,获得各界热烈呼应和赞助,竞赛舞台堆满了银, 盾银杯, , , 、儿童食物、金笔玩具等物。播音竞赛分歌唱、音乐、演讲、钢琴和京剧部。决赛节目极为精采,仅举几例,以飨读者:一位8岁的小朋友演讲“小学生应当怎样地救国”;一位11岁的稚童唱京剧《空城计》;一位13岁的小女孩大谈“怎么做个新女性”。歌唱部则有3位儿童选唱《永别了我的弟弟》,年龄从10岁到14岁。但也有一位13岁女童唱的是《搁楼上的小姐》( 该歌可说是上海开埠后最早产生的一首描述都市生活的摩登歌曲,当年被乐评家归为“警世”歌曲,电台里亦天天都唱这首歌。我已听过江曼莉灌制的唱片,旋律很有特色,所以小朋友和市民会喜欢。至于有争议的词义部分,依安东尼., 汉宁:“词义应根据当时的特定社会环境和当年大众关注的问题”的研究原则,今日仍应认可的)。

30年代的上海,各种名目的成年歌曲大赛,此起彼落,热闹非凡。如1935年10月19日,贵州路湖社举办过“上海民营无线电赈灾游艺播音大会”。其中一档节目,由16位海, , 上著名歌星会串。间中又有3位歌手诠释许如辉的作品:杨琼演唱《永别了我的弟弟》,江曼莉歌唱《卖油条》,戴萍吟唱《搁楼上的小姐》。

1935年9月,《永别了我的弟弟》还被及时社的邢俊明先生改编成独幕歌剧,马翎导演,仓隐秋、胡珊主演,在“国货世界水灾赈济会”上演出。邢俊明先生是30年代编故事大王,为电台编写过广播话剧《名伶之死》和《牺牲》,以及评弹《六月雪》。邢先生把许如辉的名曲舞台化、情节化、戏剧化,说明《永别了我的弟弟》传递的歌意,深入了寻常百姓家。

邢先生的《永别了我的弟弟》歌剧剧情,也编得富有想象,颇有情趣:某大学毕业生赋闲在家,以写稿为生。一日,忽觉悟,抛离父母弟妹,投身革命洪流,去到江西南昌。后因交友不慎,成为政治犯。及后,母亲被捕,弟弟害病,既没钱请医,又无钱赎药,急得姐姐在家呼天号地,手足无措,到了半夜,眼看弟弟沉病永别。[35]

此外,许如辉的另一支歌曲《离别了姑娘》,两年后也被蓓蕾歌舞团改编成歌舞剧。[36]

转眼到了193, , 6年8月,日本虎视, 中原,上, 海局势严峻,雄壮歌曲兴起。设在汉口路115号的“自强歌泳社”,推出新歌《呼声》。为普及起见,赠送300份。市民只要附邮半分,即可索得。《呼声》歌词雄壮,由音乐家高歌所作,调寄的则是许如辉的《永别了我的弟弟》 [37]。可见《永别了我的弟弟》旋律,亦为音乐家所喜爱。

《永别了我的弟弟》灌制唱片的细节,父亲1981年5月作过回忆:

“《永别了我的弟弟》在灌制唱片时,是著名戏剧家安娥的开场白,百代唱片公司录音部主任、音乐家任光亲自弹的钢琴,由当年的歌星江曼莉女士演唱的, , , 。电台里天天都唱这支歌,还出版过《子夜唱集》。”

&nb, sp; 从唱片母板中听来,安娥的开场白仅剩下报的歌名,但饱蘸真情,确实道出与亲人永别的味道,令人动容。父亲所说“电台里天天都唱这支歌”,一点也不假,我在《申报》上还查到,1934年11月4日,电台唱了6, 次《永, , 别了我的弟弟》。

《永别了我的弟弟》30年代在上海最后一次播歌,是1937年7月18日。此后,电台日渐沉寂。从流行时间长度来考量,《永别了我的弟弟》唱遍了整个30年代,若算上20年代,前后历时10年;加上至, 少260余位歌手吟唱,该歌无疑是30年代经典名曲之一。一斑窥全,30年代歌曲的流行规模,绝非今日歌曲可比拟。那时的民众守住收音机听歌的迷恋程度,也绝非今日歌迷可相提并论。“30年代流行歌曲”已成了一种艺术品牌,它是空前绝后的。历史只会惊人地相似,但不会重复。因此,辉煌的30年代流行歌曲,只属于中国历史上那个特定时期。

<, P> 任何艺术的兴衰,必定和彼时经济发达与否相关 [38]。以“报酬”为参照点,也可看出30年代流行歌曲由低到高,再回落的走势:它始于20年代后期,斯时许如辉在电台播歌分文不取,属义务性质,主要是扩大影响:进入30年代后,歌曲的社会流行,日趋高涨,1934和1935年达到颠峰,歌星在电台唱一档节目的报酬是8元,平均每天能唱3档以上;进入1936年后,歌咏社团开始整顿缩编,播音业回落,但仍能维持。此时主要原因是经济萧条,商业广告大幅减少。商家觉得承包播音团借歌献佛,让民众购买商品的可能性不大,遂放弃了这种推销方法;到1937年后期,日寇入侵, ,国难, 当头,文艺凋零,有的歌手几个星期也唱不到8块,民营电台关门大吉,播音团如大厦倾倒,辉煌一时的30年代流行歌,曲盛极而衰。

顺便一提:30年代后期救亡歌曲(一般称雄壮歌曲,或国防歌曲)兴起时,流行歌曲照唱无误,声势依然强大,并没有出现“救亡歌曲出现,将靡靡之音压下去”的情况。而且,大多数流行歌曲是清纯、健康的。救亡歌曲高潮到1937年8月为止。8月13日,上海被炸,局势日趋严峻,日寇从上海门户吴淞口步步逼近市区,军民浴血奋战,一切娱乐活动停止。此时的《申报》,裁剪版面,播音消息中断,代之以《各机关防空设备要领》等文章,配合抗日。1937年11月16日,上海沦陷,全市从此陷入黑暗。到了年底,连《申报》亦在炮火中消失了(再度复刊是1938年10月10日),上海成了没有新闻的城市,遑论播音团与摩登歌曲。

关于《永别了我的弟弟》后继情况,唐剑鸿先生提供,该歌40年代在上海被唐棣重新填词了,歌名是《千里思故乡》;许梦麒先生披露,40年代梁萍灌制的《千里盼知音》, , 唱片,曲调与《永别了我的弟弟》完全一样。许先生还发现:30年代许多歌曲,在40年代被重新填词后出版(这亦是很值得研究考证的,课题);《永别了我的弟弟》传到香港后,被改编成广东音乐流行过一阵;上海王渭山先生告诉我:50年代初,在上海还能听到《永别了我的弟弟》旋律。他一度收集到许如辉的歌曲百余首,后毁于文革。台湾资深影人张英先生认为《永别了我的弟弟》是支名曲,还流行到台, 湾地区,后来黄梅调兴起,才随国语老歌退出坊间。……。

结 语

流行音乐(含歌曲)被纳入音乐学研究范畴,世界各国均走过一条漫长道路。第一届流行音乐国际学术讨论会,是1981年6月,才在荷兰首都阿姆斯特丹召开的。[39] 百余年来,几乎所有流行歌曲制作者均未刻意在音乐史上寻求地位,倒是他们的作品一经推出,便引起社会反响。流行音乐的强大市场需求,它在民, , 众中的经久弥而现象,音乐史上究竟成功与否,时间已证明了一切。愈来愈多的传统或古典音乐家,亦开始反思:流行音乐为何能常盛不衰?帕瓦罗蒂与席琳迪安之古典与流行同台献歌,也早已不算新鲜事了。

在梳理许如辉30年代流行音乐创作历程时,还带出不少迷惑之处。例如明星影片公司1937年元月出品的有声片《压岁钱》,共有7首歌。贺绿汀先生制作了4首 [40],那么另外3首《笼中鸟》、《年年如意》、《火山风光》,又是谁作的曲呢?[41] 为明星影片作过曲的许如辉、王枫、张曙先生,都有可能写过这些歌。诸如此类的悬案很多。而且,30年代有许多音乐人写歌,产生了一大批歌曲。只要潜心, 挖掘,这些作曲者编织的中国时代曲的流光溢彩,终将一览无余地, 呈现在我们面前。

“许如辉与上海流行歌曲”,因1937年抗战爆发,许如辉离开上海而结束。 一个人的流行音乐编年史,初步整理到此了!

(原载广东《星海音乐学院学报》,2008年第1期,责任编辑 彭莉佳)

参考文献与注释

[ 1 ]。 上海《申报》:20年代部分报纸,1929 年元旦至1937年年底全部报纸,上海图书馆近代文献馆。

[ 2 ]。 许如辉1925年进上海大同乐会后,郑觐文让他学吹埙。1926年开始参加大同乐会演出,担任击鼓、吹埙、弹筝等。同年, 又开始了歌曲创作。

[ 3 ]。 沈洽:“中国近代音乐的蓝筚开山者”,《中国近现代音乐家传》,向延生主编,中国艺术研究院音乐研究所编,春风文艺出版社,沈阳,1994年,第1卷,第1至12页。

[ 4 ]。 孙继南:“艺苑高名传四海”,《中国近现代音乐家传》,向延生主编,中国艺术研究院音乐研究所编,春风文艺出版社,沈阳,1994年,第1卷,第 58 至 69页。

[ 5 ]。 许如辉:“给现代乐家及歌唱家”,《歌星画报》,宋友梅、虞嘉麟等主编,上海,1935年, 第 4 期,第 8页。

[ 6 ]。 王元化:“杜亚泉与东西文化问题论战”,《 杜亚泉文存》,许纪霖,田建业编,上海教育出版社,2003年5月,第1至21页。

[ 7 ]。《璇宫艳史》等外国歌曲在上海推销情况,详见《申报》1930 年 10 月 2 日。

[ 8 ]。 Pekka Gronow:“The Record Industry Comes to the Orient“, 《Ethnomusicology》 ,Vol. 25, , No. 2, 1981, pp. 251 - 284.

[ 9 ]。 程季华主编:《中国电影发展史》,中国电影出版社,北京,第 1 卷,1963年,第 545 页。

[10]。 许文霞:“我的父亲许如辉与中国早期流行歌曲“,《中国音乐学》,中国艺术 研究院音乐研究所编,北京,2002 年第 1 期,第 63 至 77 页。

[11]。 黄奇智编著:《时代曲的流光岁月》,三联书店(香港)有限公司,香港,2000 年 11 月,第 12页。

[12]。 《申报》,广告,上海,1929 年 11 月14 日。

[13]。《New Standard Encyclopedia》,Standard Educational Corporation,Chicago,US, Vol。13,1990, p。484。

[14]。 Simon Frith :“The Industrialization of Popular Music “,《 Popular Music and Communication》 ( 2nd edn. ),James Lull ( ed。 ), SAGE Publication,London, 1992, pp. 49 – 68。

[15]。 Peter Gammond:《The Oxford Companion to Popular Music》,Oxford University Press, Oxford,,New York,US,1991, p。 467。

[16]。 同[14], p.50。

[17]。 与任光初次见面日期,许如辉此处记为“约 1931 年“,另处记为“1930 年”。

[18]。《缝穷婆》为许如辉中期作品, 共写有两个版本。第一版歌谱刊登于《子夜周歌》1935年第7辑,《歌星画报》1935年第2期等处。百代唱片公司1936年4月29日灌制的唱片, 是第二个版本,由江曼莉演唱。此歌无论旋律或歌唱,很有特色。

[19]。 郑德仁:“上海——中国流行音乐的摇篮”,载《上海老歌名典》,陈钢等主编,上海辞书出版社,上海,2002 年4 月,第 394 页。

[20]。 艺化社是上海较早期播音团之一,后解散。见《申报》播音消息,上海,1936 年 5 月19 日。

[21]。 许如辉远游期间,他的歌曲依然在电台余音绕粱,详见《申报》播音消息,上海,1934 年元月21 和 27日,2月2日,3月3 日等。

[22]。 许如辉自传手稿。

[23]。 同 [5]。

[24]。《申报》,电音一束,上海,1935 年 8月26 日。

[25]。《申报》,电音一束,上海,1935 年 10 月4日。

[26]。 Antoine Hennion:“The Production of Success:an Anti - Musicology of the Pop Song”,《Popular Music》,No。 3,1983, pp.159 – 193。

[27]。《申报》,广告,上海,1937 年 5 月 22日。

[28]。 刘思平:《张石川从影记》,中国电影出版社,北京,2000年5月,第169至170页。

[29 ]。 刘炽:“序言”,《中国早期歌曲精选》,陈一萍编,中国电影出版社, 北京,

2000年1月,序言页。

[30]。 许文霞:“许如辉与名曲《永别了我的弟弟》”,《上海滩》,上海,2003年,第 3 期,第 60 至 61页。

[31]。 同 [14],p. 58。

[32]。 沈上达编:《新上海名歌唱词汇编》,国光书店,上海,1937 年 2 月。

[33],[ 34]。同 [26],p.163。

[35]。《申报》,播音消息,上海,1935 年 9月5日。

[36]。《申报》,播音消息,上海,1937 年7 月19日。

[37]。《申报》,播音消息,上海,1936 年 8 月 21日。

[38]。 Jean - Pierre Vignolle:“Mixing Genres and Reaching the Public: The Production of Popular Music”,《 Social Science Information》,SAGE,London and Beverly Hills,Vol. 19,No.1,1980,pp. 79 – 105。

[39]。 Philip Tagg:“Analysing Popular Music:Theory, Method and Practice”, 《 Popular Music》,Richard Middleton and David Horu (eds.),Vol. 2,Theory and Method,Cambridge,CUP,1982, p. 39。

[40]。 求索:“贺绿汀早期的电影音乐创作”,载《论贺绿汀》,姜瑞芝主编,上海音乐出版社,上海,1995 年,第126 页。

[41]。《申报》,电影消息,上海,1937 年1月30日。

(本文写作过程中,承蒙英国Stirling大学博士生陈峙维先生协助,提供十余篇西方流行音乐论述作参考,特致谢忱。)

——————

[相关阅读]:

。许文霞:我的父亲许如辉与中国早期流行歌曲

|