|

许如辉血泪控诉:我的沪剧《少奶奶的扇子》创作与维权经过

(许如辉,1980年)

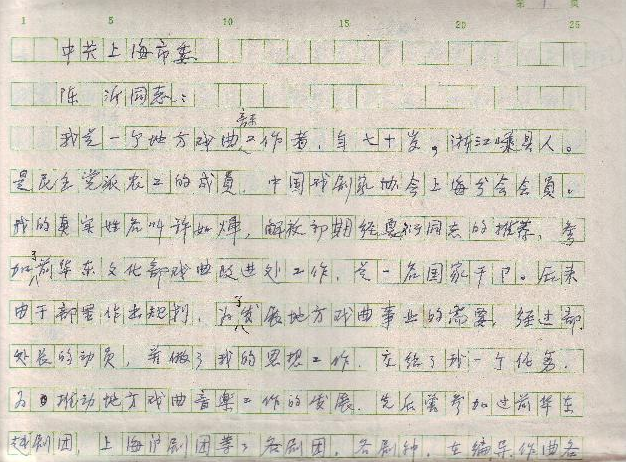

陈沂同志:

我是一个地方戏曲音乐工作者,年七十岁,浙江嵊县人。是民主党派农工的成员,中国戏剧家协会上海分会会员。我的真实姓名叫许如煇,解放初期经夏衍同志的推荐,参加了前华东文化部戏曲改进处工作,是一名国家干部。后来由于部里作出规划,为了发展地方戏曲事业的需要,经过部、处长的动员,并做了我的思想工作,交给了我一个任务,为推动地方戏曲音乐工作的发展,先后曾参加过前华东越剧团、上海沪剧团等各剧团、各剧种,在编、导、作曲各方面做了一些工作。当我在上海沪剧团工作期间,为沪剧《白毛女》、《罗汉钱》担任作曲。参加北京会演时,对我的音乐设计工作,进行了一次突然袭击,把我的全部劳动果实,给予一笔抹杀,另外派人插手,将我撤换下来。这对我来说,也没有什么可计较的,我是文化部的干部,风格应该高一些。可是到了北京演出以后,经传来北京会演消息,剧目在京演出,受到各方面的好评,因而剧本得了奖,演员得了奖,音乐也得了奖。这本来是一件好事,可是在北京会演期间,关于音乐设计部分,当参加会(汇)报演出时,新插手的作曲者所写的曲子,全部没有采用,临时又把我所作的全部音乐设计搬上了舞台。采用的仍是我所设计的全部作品,这就成了一个问题。我的辛勤成果,却被人冒名顶替,这从哪里说起啊!骗子得了奖,作者受欺凌,过河拔了桥,将我一脚踢。这是二十八年前,上海沪剧团给我在政治上、经济上、思想上、工作上带来了一连串的沉重的打击、严重的后果。由于当时的原华东文化部被撤消了,回不去,加上上海沪剧团又没有给我安排过我的出路,在这样进退两难的情况下,我被迫一气之下,离开了上海沪剧团,这是我向您书记同志作出汇报的第一点。

二、在五五年五六年之间,我为上海市爱华沪剧团,写过一本沪剧《少奶奶的扇子》的剧本。当时我的基本工作单位是上海市勤艺沪剧团,同时在爱华担任兼职作曲,由于剧团业务不佳,连最低的生活也维持不过去,我自告奋勇,通过爱华团艺会的决定,同意我把这个本子改写出来,尽快提供演出,由于剧团急需上演,我就日以继夜紧张赶写,以流水作业方式,写一场,刻一场。刻一场,印一场。印一场,排一场。这样把剧本赶写了出来。这个剧本,我早年就有这个打算,也有了较长时间的想(法)把它写成一部歌剧。围绕一把扇子,引出一段悲欢离合的故事,全剧共分五场,场场有戏可做。这个剧本原先的打算,准备定名为《扇子的故事》,后来又想改用《二十四朵玫瑰花》,交际花金曼萍的私生女小萍,散失多年。在一年一度的端阳节,在她珍藏的扇上,画上一朵玫瑰花。画上二十四朵玫瑰,说明小萍已是二十四岁。最后为了叫座力的吸引和号召,决定采用《少奶奶的扇子》这一剧名。由于我出身于浙江嵊县白沙地,编剧的署名也就采用为“白沙”。这样《少奶奶的扇子》编剧——白沙,作曲——水辉(用水辉这个笔名是我从离开上海沪剧团以后开始一直用到现在)。剧本演出后,卖座始终不衰,受到广大观众喜爱。当时的导演是万之,舞美设计是仲美,主要演员是凌爱珍、袁滨忠、韩玉敏。经过这次演出,剧团经济逐步好转,业务蒸蒸日上,人人拍手叫好,心情十分欢畅。演出后,剧团组织也给了我上演税,作为鼓励,这是五八年以前的一些情况。整风以后,我主动提出辞退了爱华兼职。

到了六二年,爱华沪剧团,业务又陷入低落状况,因此,又给剧团带来了第二次经济危机。新的上演剧目,又供应不上,又加上自然灾害的影响,考虑来,考虑去,又考虑到《少奶奶的扇子》这个剧目。后来爱华团长凌爱珍约我多次谈话,征求我的意见,准备复演这一剧目。当时我就提出,根据当时文艺界发展形式,对“少”剧再度搬上舞台,极为不利,我就阻止复演。而凌爱珍则坚持要演,我就推说剧本要好好修改,不能急呼上。她就主动提出,请万之、王育两位导演,帮助我一起改,希望能改得好上加好。我情不可却,勉为其难,终于和万之、王育两位同志,一起在上海人民公园茶室,进行了剧本第二次修改工作。先后化了十多天时间,才完成了“少”剧的第二稿。当“少”剧二稿完成以后,我还是提出请剧团团艺会慎重加以考虑,以不要复演这个剧目为好,最后我把定稿交由王育同志带回剧团,交给爱华团艺会作出决定。临走时我还再三申明,如果一定要复演,出了问题我原作者不来承担这个责任。这是修改“少”剧二稿的一些经过情况。

后来不久,爱华未经我本人同意,竟让一个叫江敦熙的编剧,改头换面,冒出了另一个《少奶奶的扇子》,他在说明书上写的根据原“白沙”写的沪剧本《少奶奶的扇子》改编。我为爱华写的剧本,他来改编我的沪剧本,同一剧团,同一剧本,既有二稿,何改之由,岂不是成了画蛇添足了吗?后来“少”剧演出,凌爱珍请我看戏,不看则已,一看使我大吃一惊。根本没有什么大的改动。还是五场戏,还是围绕扇子做文章,却让江敦熙一人独占了我的全把部创作权益,我岂能容忍把我原作者一脚踢开,换上了江记的《少奶奶的扇子》,这真是荒谬到了极点。后来我也就不客气了。写了一封信,给杨浦区文化科,说明这一情况。同时还通过几次电话(是一位女科长,我始终叫不出她的名姓,也没有见过她本人)之后事情闹开了。倒过来还是让凌爱珍来做我的思想工作。说是事情已经闹成僵局,通过区文化科领导同志交办,由剧团团艺会决定,拨出一百五十元人民币,做为这次演出的上演报酬,消消我的气,请我多包涵。还说以后也不准备再上演这个剧目了。但我收到的这笔钱,只能说明是我水辉的本子,不是我把我的剧本卖给于爱华。更何况我又为爱华写过六二年的第二稿。这是爱华在六二年以后的演出情况和处理经过。

最近,死灰复燃,故伎重演。上海沪剧团一团,在邵滨荪和凌爱珍的主持下,正在积极筹备演出《少奶奶的扇子》这一剧目。我也曾经先后拜访过邵滨荪、凌爱珍,和这次正在再度担任导演的万之。在没有拜访他们以前,我从侧面进行了情况了解,剧本是由市文化局提供的(是我五八年整风以前演出的第一稿老本子),邵滨荪曾向爱华原“少”剧的舞台设计仲美说过:“剧本是原水辉的老本子”。凌爱珍对原爱华的“少”剧排演场记王碧霞说过:“剧本是原水辉的老本子”。说了这个底细之后她还叮嘱王碧霞不要响出去,要她保密。当我问到万之时,万之说,剧本是文化局提供的,是我的第一稿老本子。这就好了,三人对六面,既然是我的老本子,一个国家沪剧团要演《少奶奶的扇子》,为什么事先不打个招呼?几个星期之前,当我去寻访邵滨荪时,匆匆忙忙接待了我,要了我的通讯地点和电话,一再说:“我来看你——”。我等了他好几个星期,一直到现在没有看到他“大驾光临”。现在不经过我原作者同意,居然又搬出这个江敦熙,搬了出来改编我的老本子,这真是不可思议。这不是又一次在掠夺我的创作果实剽窃我的原始作品又是什么?

在文化大革命运动中,由于我过去与夏衍同志有过接触,(介绍我进华东文化部),作为“四条汉子”的徒子徒孙,进行残酷的批斗,为了《少奶奶的扇子》这一剧本,对我重点进行批判。吃足苦头,喊尽冤枉。门前牙齿打掉一排,四个打手还采用极其毒辣的肉体迫害。紧紧抓住我的双脚双手,东南西北,各执一方,高高举起,上下跌宕。脑部溢出鲜血,不准我揩,腰骨遍体鳞伤,不准我讲。倒在地上爬不起来,还在说我装死。稍有迟缓,毒涎乱喷,还加拳打脚踢耳光。直到现在还遗留在我身上的是,腰酸背痛,脑部振荡,耳朵括聋,臀部受伤,因此,长期以来一直作为病休处理,在家休养,伴随铁床。为了这把“扇子”,把我早期写成的诗歌剧本,一扫而光。为了这把“扇子”,把我多年保存的琴曲瑟谱,投进火坑。我在二十年代,学的是民族音乐。我在三十年代,搞的是电影作曲。四十年代,干的是戏剧活动。五十年代,专的是戏曲音乐。六十年代运动受冲击。七十年代,死去活转来。直到目前,还把我的名字,挂在宝山文化馆。我是个文艺老干部,为何挂而不用;我是个戏曲工作者,为何不让归队。市委宣传部宣传工作会议刚刚开了不久,五千人大会的创作会议精神,正在深入贯彻,加上周总理、陈老总的有关文件的发表。在这样大好形势的上海文艺界,作为堂堂国营的上海沪剧团,竟会出现这种荒谬绝论的咄咄怪事,前后两相对照,确实够我痛心。华主席号召“学习学习再学习”,他们却来个学习学习“不学习”,不学习党的文艺政策,不学习如何保障作家权益。华主席号召“团结团结再团结”,他们却来个团结团结“不团结”。不团结我们老一辈的创作人员,这又是为什么?我虽然不是一个什么“家”,至少是一个戏曲音乐工作者,也是一个道道地地的沪剧音乐工作者。二十八年前,他们把我从华东文化部请了出来,过河拔桥,竟把我一脚踢开。现在又来一次夺取我的创作成果,丢了“真编剧”,保了假“作者”,请问问他们这些“长”字辈的居心何在?真是岂有此理!为此我把这一情况向您书记同志,作出反映。迫切要求重视这一问题,关心这一问题,解决这一问题。

最后我提出我的战斗口号,以表我的决心。那就是

我无千钧棒,却有一管笔,

学做孙大圣,挥舞到胜利。

希望得到您书记同志给予关怀,给予支持。

此致

敬礼

水辉 (许如辉)

(通讯处和电话略)

|